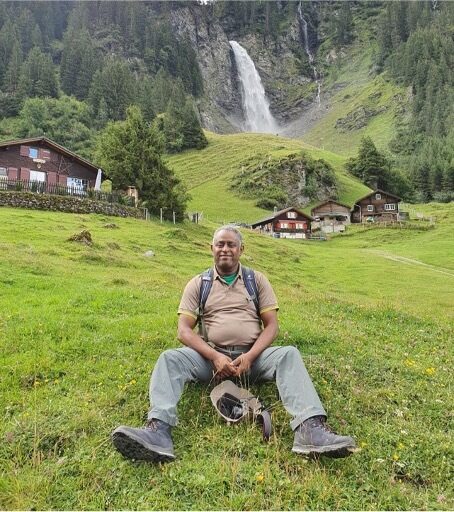

Yosief Tella, vor über 12 Jahren aus Eritrea in die Schweiz geflüchtet, hat sich Uri ganz systematisch und sehr diszipliniert angeeignet: Seit Jahren liest er jeden Tag die lokalen Zeitungen, hat alle Urner Dörfer mindestens einmal besucht und geht wandern, wandern, wandern. © Yosief Tella

Integration ist Knochenarbeit: Wie wird man heimisch?

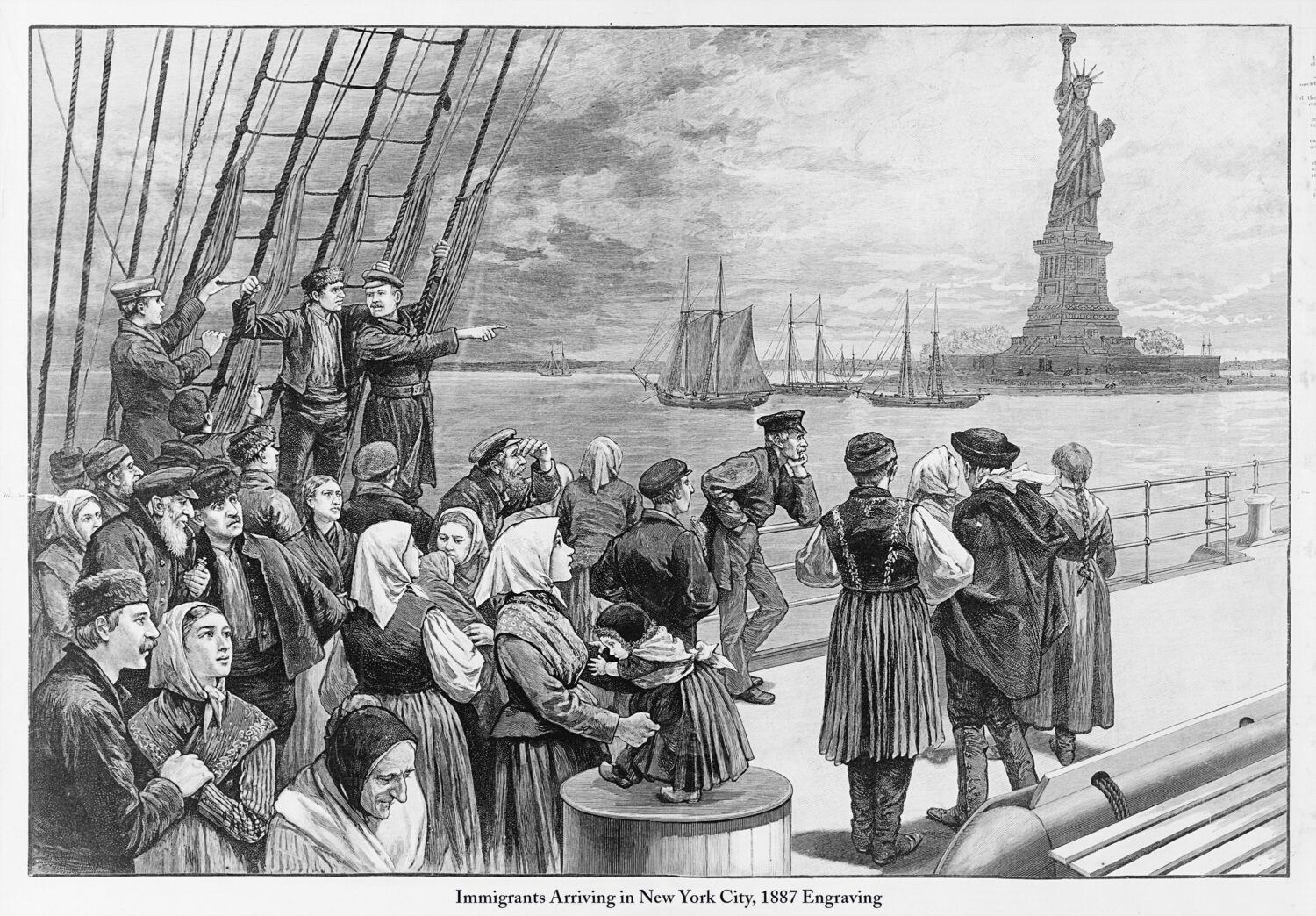

An einen neuen Ort zu ziehen ist eine vielgeteilte Erfahrung. Für alle, die sie machen, bedeutet es, auf unbekannte Menschen zu treffen und sich in einer neuen Umgebung zurechtfinden zu müssen. Je fremder der neue Ort ist und je intensiver man sich darauf einlässt, desto aufwändiger ist die Integration. Im Rahmen unserer Recherchen haben wir unterschiedlichste Personen nach ihren Integrationserfahrungen in Uri gefragt.

Die Erkenntnisse vorneweg: Die Umstände, unter denen man migriert, haben einen grossen Einfluss auf den Integrationsprozess. Ob der Grund für die Migration Arbeit, Ausbildung, Flucht oder Beziehung ist, prägt das Ankommen und sich Einlassen am neuen Ort.

Wesentlich sind auch die Unterschiede zwischen Herkunfts- und Ankunftsort: Muss man eine neue Sprache lernen, um sich verständigen zu können? Hat die neue Sprache Ähnlichkeiten mit der Muttersprache oder muss man sich in komplett andere Wörter, Grammatik und Schrift einarbeiten? Wird man an seinem Dialekt als Zugezogene/r erkannt und als Kind gehänselt?

Kann man an eine vertraute Kultur anknüpfen oder dominiert am neuen Ort zum Beispiel eine andere Religion? Hat man sozial noch denselben Status wie vorher, oder ist man plötzlich ohne Familie, viel ärmer oder reicher oder in einem anderen Beruf tätig? Und wie wohl oder unwohl fühlt man sich in der neuen Landschaft? Fällt es einem leicht, sich darin zu bewegen oder muss man Ängste und Widerstände überwinden?

Schliesslich spielt in jeder Migrationsbiographie eine Rolle, wer migriert. Das Alter, das Geschlecht, die finanziellen Möglichkeiten und – ganz zentral – ob man alleine kommt oder in einer Gruppe.

Nicht zuletzt – das kommt in den Interviews und Gesprächen ebenfalls zum Ausdruck – kommen individuelle Aspekte zum Tragen, wenn es darum geht, inwiefern eine Person an einem neuen Ort heimisch wird oder fremd bleibt. Manchen fällt es leichter, Kontakte zu knüpfen als anderen. Für die Einen ist das Erlernen einer neuen Sprache ein Klacks, für die Anderen ein fast unüberwindbares Hindernis (was sie übrigens nicht davon abhalten muss, sich einzulassen auf die neue Umgebung).

Aus dem unüberblickbar grossen Potpourri von Integrationserfahrungen und Integrationsstrategien hier ein paar bemerkenswerte und überraschende Ausschnitte aus den Gesprächen, die wir geführt haben.

Die grossen Integrationshürden

An unserer Veranstaltung in Göschenen kommen gleich zwei Migrationsgeschichten zur Sprache, in denen deutlich wird, dass erzwungene Migration – zum Beispiel in Form von Flucht – das Ankommen stark erschwert. Bavithiran Mahaalingham erzählt, dass er sich in jungen Jahren für den Militärdienst in Andermatt entschieden und sich dann allmählich in diese Region verliebt habe. Bei seinen Eltern hingegen sehe er eine solche "Liebesbeziehung" zur Schweiz nicht. "Denn sie hatten damals keine andere Wahl." Sein Vater, der in den 1980er Jahren vor dem Krieg aus Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet war, spreche bis heute davon, zurückzukehren.

Nathalie Hiltbrunner beobachtet dieselben Integrationshürde bei der Ukrainerin, die sie im Rahmen des Projekts "mitenand" begleitet.

"Wie lange bleibe ich hier? Wieviel soll ich investieren?"

Selbstverständlich hat auch die Art, wie die Gesellschaft vor Ort Fremden begegnet, einen Einfluss darauf, ob Integration als tendenziell schwierige oder tendenziell positive Erfahrung wahrgenommen wird.

Die schönen Erfahrungen, die in den Urner Migrationsgeschichten erzählt werden, haben manchmal mit Einzelpersonen zu tun, die den Zugezogenen Möglichkeiten bieten, am lokalen Leben teilzunehmen. Da ist zum Beispiel ein Jäger, der auf die Anfrage, ob man als Neuling einmal mitkommen dürfe, mit einem einladenden "Ja, klar!" reagiert. Oder eine Person, die einen Geflüchteten unterstützt bei der Arbeitssuche.

Meistens wird allerdings eine allgemeine Grundstimmung, also eine Vielzahl von Reaktionen des neuen Umfelds beschrieben. Und die ist in vielen Fällen ambivalent.

"In der Schweiz ist es mit dem Integrieren wirklich sehr schwierig. Ich finde, hier im Kanton Uri sind die Leute nicht freundlich. Sie machen nichts für mich. Sie sind nicht offen. Aber – es kommt ein ‘aber’ – wenn man dann Kontakt macht, werden sie sehr freundlich. Am Anfang ist es wirklich sehr sehr schwierig [mit ihnen]. Aber wenn man sie dann kennengelernt hat, wenn man sich wieder trifft, werden sie mit der Zeit sehr freundlich."

Zu den schwierigsten Erfahrungen gehören jene der offenen Ablehnung. Mehrere Gesprächspartner und -partnerinnen beschreiben, dass sie solche Erlebnisse noch lange mit sich tragen.

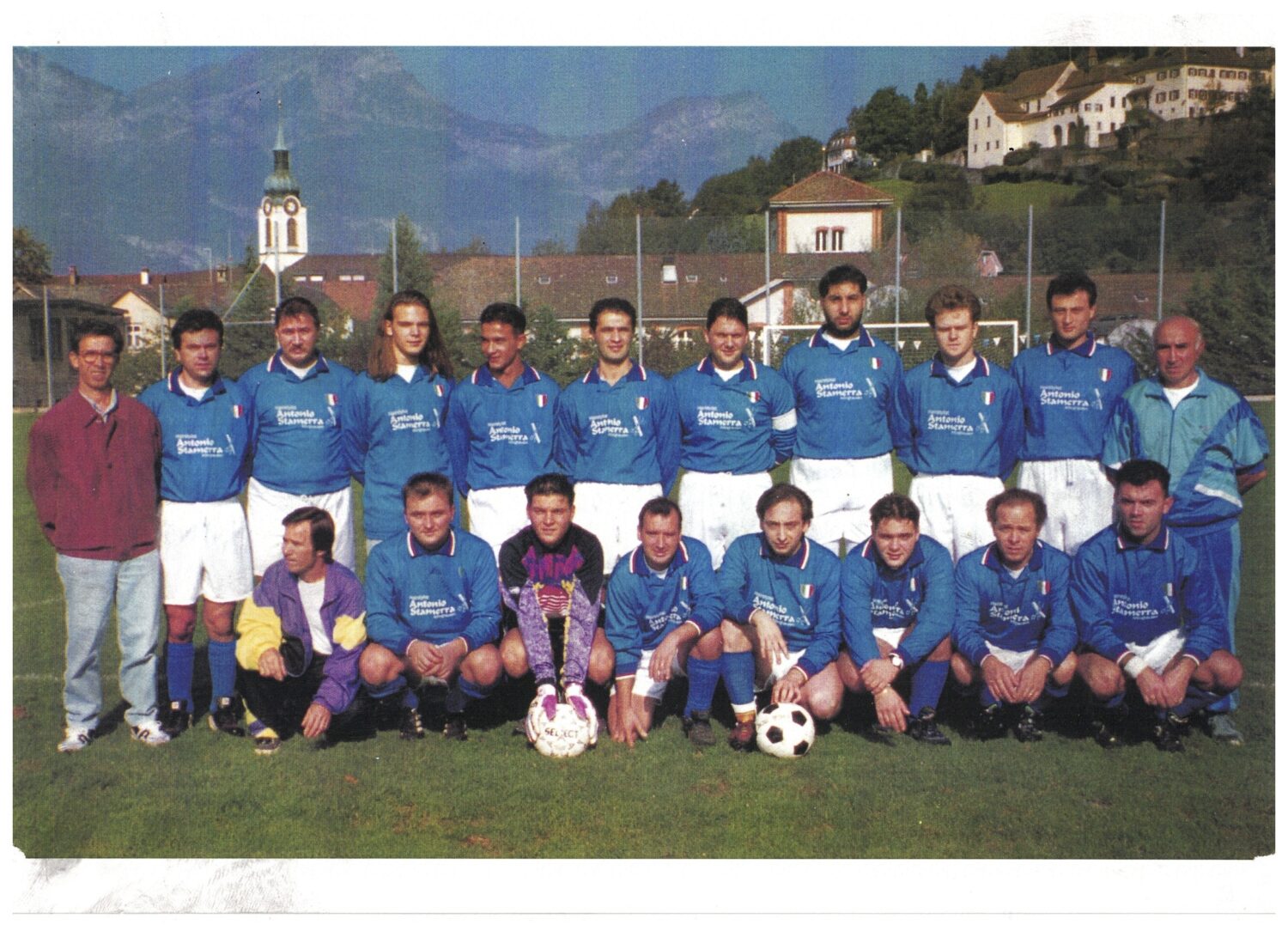

"Das Wort 'Tschingg' ist ein Wort, das von unserer Generation noch gebraucht wird. Von der jungen Generation höre ich das nie. Mit diesem Wort haben wir damals noch gelebt."

"'Tschingg' war eine Beschimpfung, oder?"

"Für uns ja. Es kommt eben immer darauf an, wie du es sagst. Ich habe das Wort auch schon gehört und mein Sohn meinte dann: 'Mama, warum nervst du dich so darüber?' 'Nun, du hast das nicht miterlebt. Du hörst es nicht in der gleichen Weise wie wir damals.' [...] Ich sage dir, wenn du dieses Wort als Kind auf diese [abschätzige] Weise erlebt hast, dann bleibt dir das in Erinnerung."

Wenn man bei Null anfängt, braucht man eine Strategie fürs Ankommen

Für alle Zuzüger und Zuzügerinnen gilt, dass sie sich Schritt für Schritt am neuen Ort zurechtfinden und ein neues soziales Netz aufbauen müssen. Adriana Stadler, die mit 44 von Uri nach Bern zog formuliert prägnant:

"In Bern kannte ich zu Beginn fast niemanden, das war sehr eigenartig. Wenn ich beispielsweise hier in Altdorf ins Tellspielhaus gehe, kenne ich so viele Leute [...] Und dann stand ich in einem Foyer in der Stadt Bern und kannte keinen Knochen. Das war schon sehr eigenartig. Da habe ich gemerkt: 'Wenn Du hier etwas erreichen willst, dann ist das Arbeit.' Es geht dann halt nicht mehr alles automatisch, wie wenn Du als Kind irgendwo aufwächst."

Wir sprechen von einer Integrationsstrategie, die manchmal bewusst, manchmal unbewusst von den Interviewten beschrieben wird.

In einigen Fällen ist diese Strategie niederschwellig, wie beispielsweise bei Daniel Kauz, der als Pendler seit über 20 Jahren in Gurtnellen wohnt:

"Ich fühle mich sehr wohl hier, aber es ist klar, dass ich nicht von hier bin, und es nie so sein werde, wie es bei anderen der Fall ist. Es ist aber auch nicht mein Ziel oder mein Anspruch, dass ich [in diesem Dorf] aufgehe. Und das ist auch nicht der Anspruch, der an mich herangetragen wird. [...] Wir [meine Frau und ich] sind in keinem Gurtneller Verein. Aber wenn man dann in ein Restaurant geht, redet man meistens mit den Leuten. Solche Dinge waren dann entscheidend, dass sich das soziale Leben an solchen Orten bündelt."

In anderen Fällen reicht Niederschwelligkeit nicht, und es braucht grossen Aufwand, wie beispielsweise bei Yosief Tella, der vor über 12 Jahren aus Eritrea in die Schweiz flüchtete und seither in Uri wohnt. Für ihn wurde die Kantonsbibliothek zum wichtigsten Ort, der ihm den Zugang ermöglichte:

"Ich habe einen Deutschkurs in Luzern besucht. Und in dieser Zeit habe ich angefangen, mit den Leuten zu sprechen und zu lesen, und von da ging es allmählich weiter. Nachher war mein Ziel bezüglich der deutschen Sprache: 'Ich will in die Bibliothek.' Seit 11 Jahren, kann man sagen, komme ich in diese Bibliothek hier. [...] Ich lese gerne Bücher und Zeitungen. Und so lief das dann. Ich habe mein Deutsch verbessert. Und dann habe ich die Mitarbeiter hier in der Bibliothek kennengelernt. Und fast alle Leute, die [regelmässig] hierher kommen habe ich kennengelernt. Ich habe mich für Integration geöffnet in dieser Bibliothek."

Wer hätte gedacht, dass Landschaft so wichtig ist?

Zu unserer grossen Überraschung haben fast alle Personen, mit denen wir über ihre Migrationserfahrungen gesprochen haben, ungefragt ihren Bezug zur Urner Landschaft erwähnt – sei es, weil diese Landschaft ihnen hilft, sich heimisch zu fühlen, seil es, weil sie Mühe damit haben, sei es, weil sie gelernt haben, mit einem bestimmten Aspekt dieser Landschaft "in Frieden" zu sein.

Wir wollen Ihnen diese Vielzahl von Landschaftsbeziehungen nicht vorenthalten und haben eine Auswahl an Aussagen zusammengestellt.

Föhnfrust und das Vermissen von einfach zugänglicher Natur

Der kühle Wind aus dem Süden

Die Angst vor dem Wald überwinden

Die Urner Berge: Von der Bedrohung zum Freizeitraum

Ohne Berge war plötzlich viel mehr Licht

Der Schneeschock

Integration ist abhängig von Strukturen UND Individuen

Soviel können wir aufgrund der vielen Urner Migrationsgeschichten festhalten: Inwiefern ein Migrant oder eine Migrantin heimisch wird und inwiefern er oder sie fremd bleibt, ist zum grössten Teil das Resultat von Gegebenheiten, die ausserhalb seiner oder ihrer Handlungsmöglichkeiten liegen. Solche strukturellen Faktoren sind im ersten Abschnitt dieses Beitrags aufgeführt (Gründe der Migration, Unterschiede zwischen Herkunfts- und Ankunftsort, sozialer Status). Den kleinen Rest des Integrationserfolgs machen individuelle Aspekte aus wie Kontaktfreudigkeit, Sprachbegabung und nicht zuletzt Durchhaltevermögen und Disziplin.

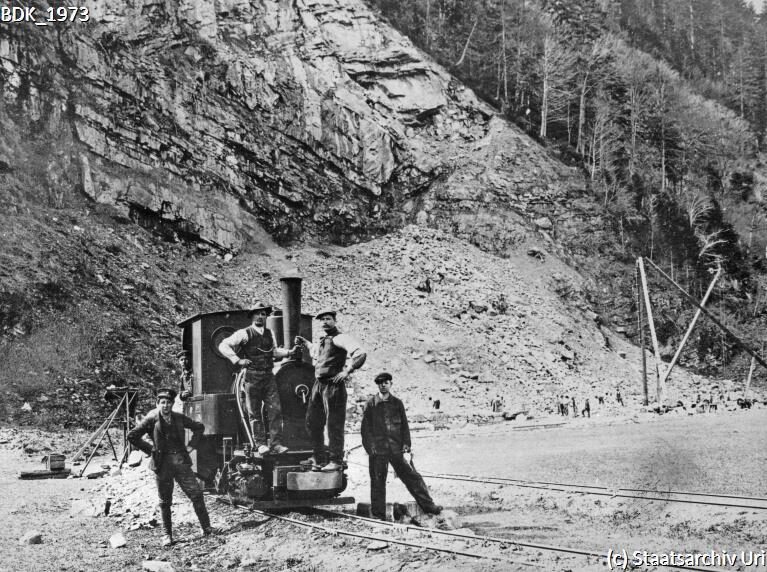

Aus Sicht von Historikern und Historikerinnen ist schliesslich ein letzter Punkt von Bedeutung: Die Zeit. Jede Integrationserfahrung ist ein Spiegel der Zeit, in der sie geschieht. Täuschen wir uns oder ist aus den Geschichten, die man uns erzählt hat herauszuhören, dass es heute etwas einfacher ist als auch schon, in Uri Fuss zu fassen, weil Migration je länger je mehr als Normalität erkannt wird?

Ada Marra: Ab wann ist man von hier? Über die 8'484'100 Möglichkeiten, Schweizer/in zu sein (2019)