Angst, Anziehung, Arbeitslosigkeit: Die Gründe für Migration änderten sich die letzten 500 Jahre kaum

Was treibt Menschen an, von Seelisberg nach Zürich oder von Marokko nach Schattdorf zu ziehen? Dieses Kapitel beleuchtet die Treiber von Migration aus zwei Perspektiven: Einerseits aus dem Blickwinkel all jener Personen, die nach Uri gezogen sind, und andererseits aus den Augen jener, die Uri den Rücken gekehrt haben.

Die um 1915 entstandene Postkarte zeigt Göschenen als idyllischen, ruhigen Ort. Dabei hatte die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt äusserst turbulente Jahre hinter sich.

© ETH-Bibliothek Zürich.

«Bedälä, cheibä, tanzä und schwitzä / d’Tschöpä abzieh und d’Ärmel umelitzä, / Hitä tanzäd dr Jung und dr Alt, / d’Süü und dr Bock und dr Stier und s’Chalb.»[1]

Die dritte Strophe des wohl bekanntesten Urner Liedes Zoge am Boge de Landamme tanzed versprüht das Gefühl einer engen Gemeinschaft. Den eigenen Lebensmittelpunkt für längere Zeit an einen anderen Ort zu verlegen – also zu migrieren – und somit nicht mehr Teil des Festes und der Gemeinschaft von Jung und Alt zu sein, erscheint dabei als undenkbare Qual. Albert Jütz, Komponist der inoffiziellen Urner Hymne, schreibt über Jung und Alt, Landammann, Pfarrer und Teufel, Schwein und Geiss, Stier und Kalb. Nicht aber über Migration. Das überrascht, verändert doch die Einwanderung tausender italienischer Saisonniers insbesondere Göschenen, wo Jütz 1900 geboren wird und wo er bis zu seinem Wegzug nach Zürich fürs Studium die Sommermonate verbringt, auf einen Schlag grundlegend. Es herrscht seinerzeit nicht nur Freude, Trubel und Heiterkeit im oberen Reusstal. Göschenen wandelt sich fast über Nacht zu einem anderen Dorf. Der Grund für diesen rasanten Wandel ist der Bau des zwischen 1872 und 1880 erbauten Gotthardtunnels.

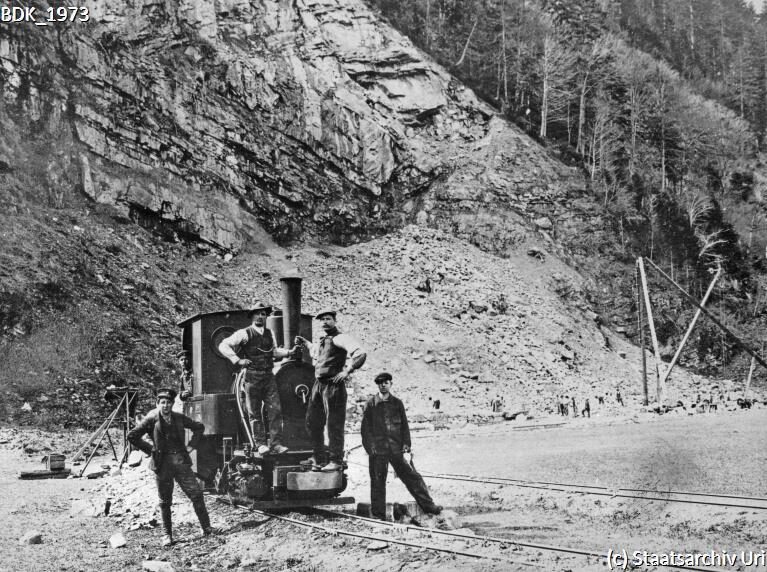

Der Bau des Gotthardtunnels bedeutet für Teile des Kantons Uri eine grosse Migrationswelle. Die Fotografie ermöglicht einen Blick in die Arbeitsumstände der Arbeiter mit kleiner Dampflokomotive und einem sogenannten Arbeiterzug. Das Bild entstand zwischen 1872 und 1881.

© Gaston Braun, SBB Historic.

Göschenen wird zur Rekordgemeinde – in zweierlei Hinsicht

«Das syg ä Kommärs gsy i dennä Jahrä z Geschänä, käi Stäi isch ufem andärä blibä, unt das still Derfli isch ufsmal wältbekannt wordä. Eppädiä sygs äu lustig zuägangä, bsunders a dä Zalltagä. Dr gross Tresch, dr damalig Polizischt, är syg uber zwee Meter grossä gsy, häig all Händ voll z tuä unt nit immer ä liächtä Stand gha.»[2]

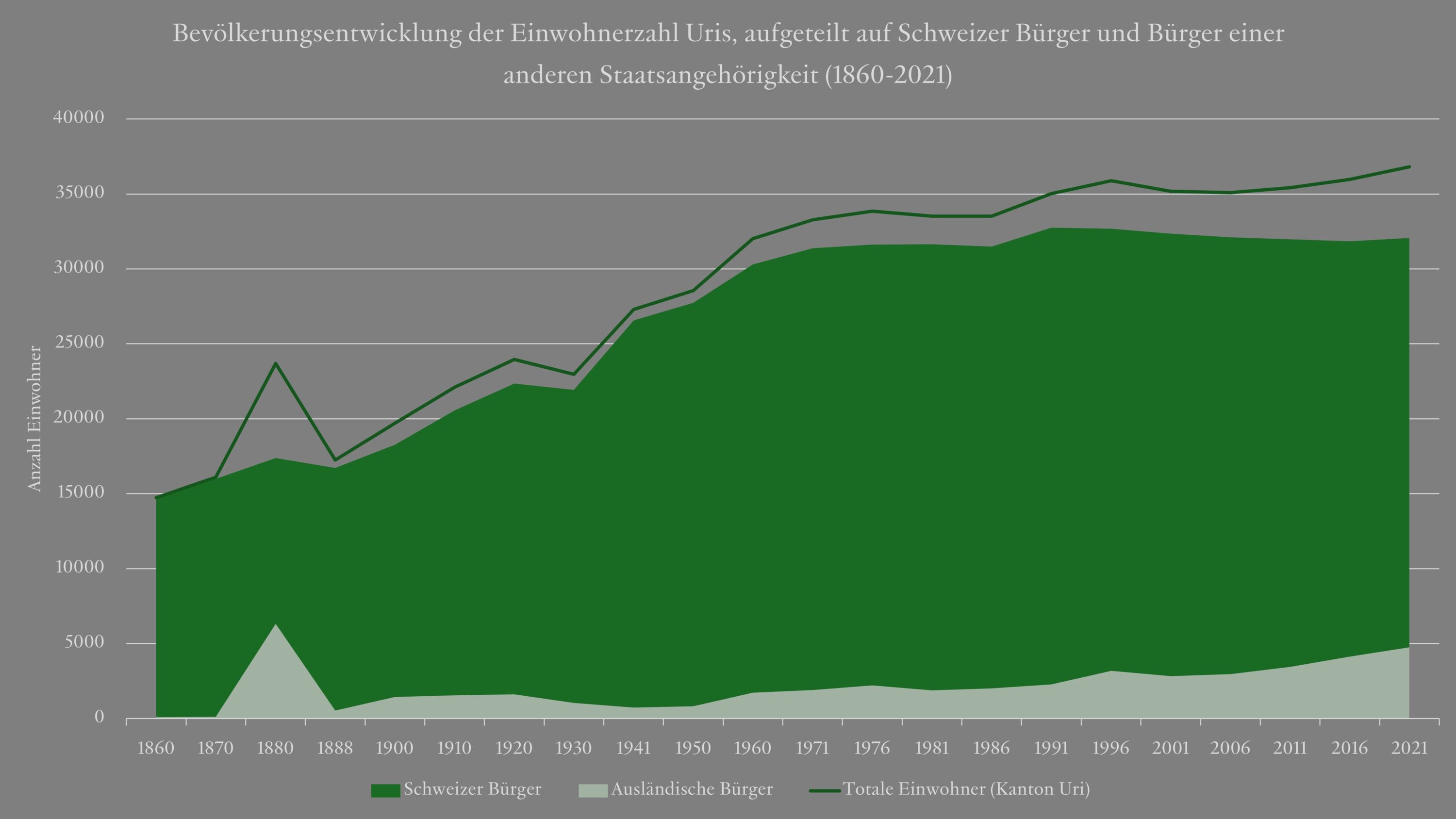

So heisst es in einer Anekdote zur Zeit Ende des 19. Jahrhundert. Ein Dorf, welches innert weniger Jahre mit zeitweilen 3500 Einwohnerinnen und Einwohnern die bevölkerungsmässig grösste Gemeinde des Kantons Uri ist und bis heute bezüglich ‹Ausländerquote› die europäische Rangliste anführt (1880 leben in Göschenen 550 Schweizer Bürger und 2440 ausländische Staatsangehörige, was einem Ausländeranteil von 82 Prozent entspricht). In der Urner Geschichtsschreibung spricht man gar von einem «Überranntwerden» Göschenens. Der Grund für die Bevölkerungszunahme: Der Bau des Gotthardeisenbahntunnels bedarf tausender Bauarbeiter.

Was zieht die Menschen an einen anderen Ort?

Somit sind wir beim Kernthema dieses Textes angelangt: Was sind die Treiber von Migration?

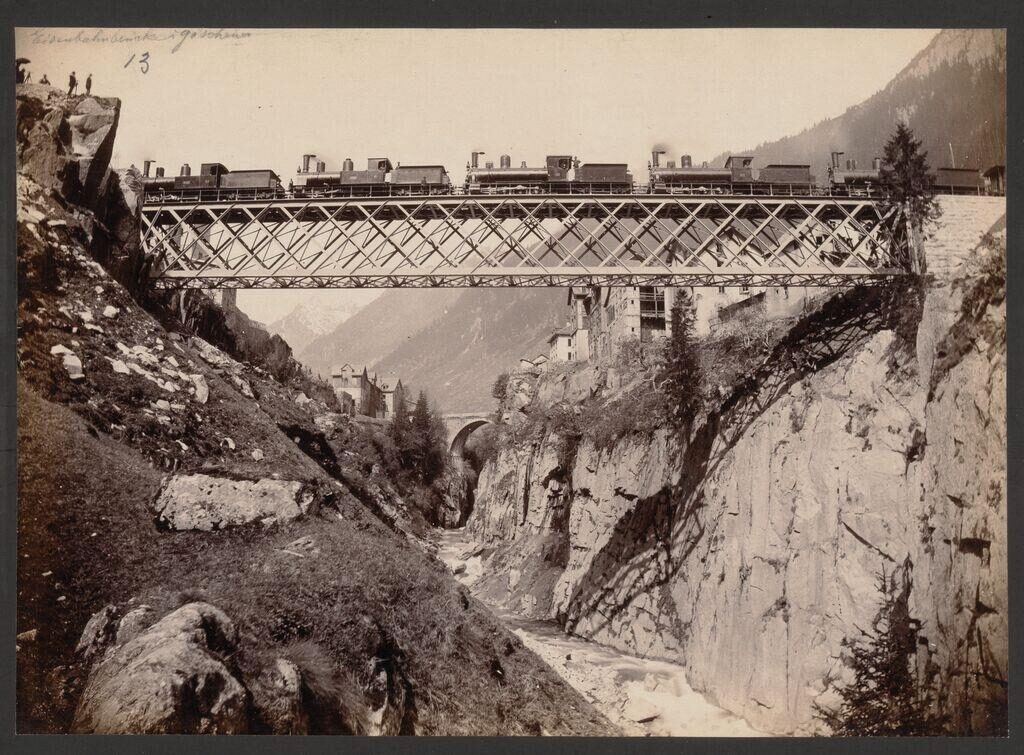

Über die Göschenerreuss führte eine Eisenbahnbrücke, wie diese Fotografie, die vor 1889 entstanden ist, zeigt.

© Giorgio Sommer, SBB Historic.

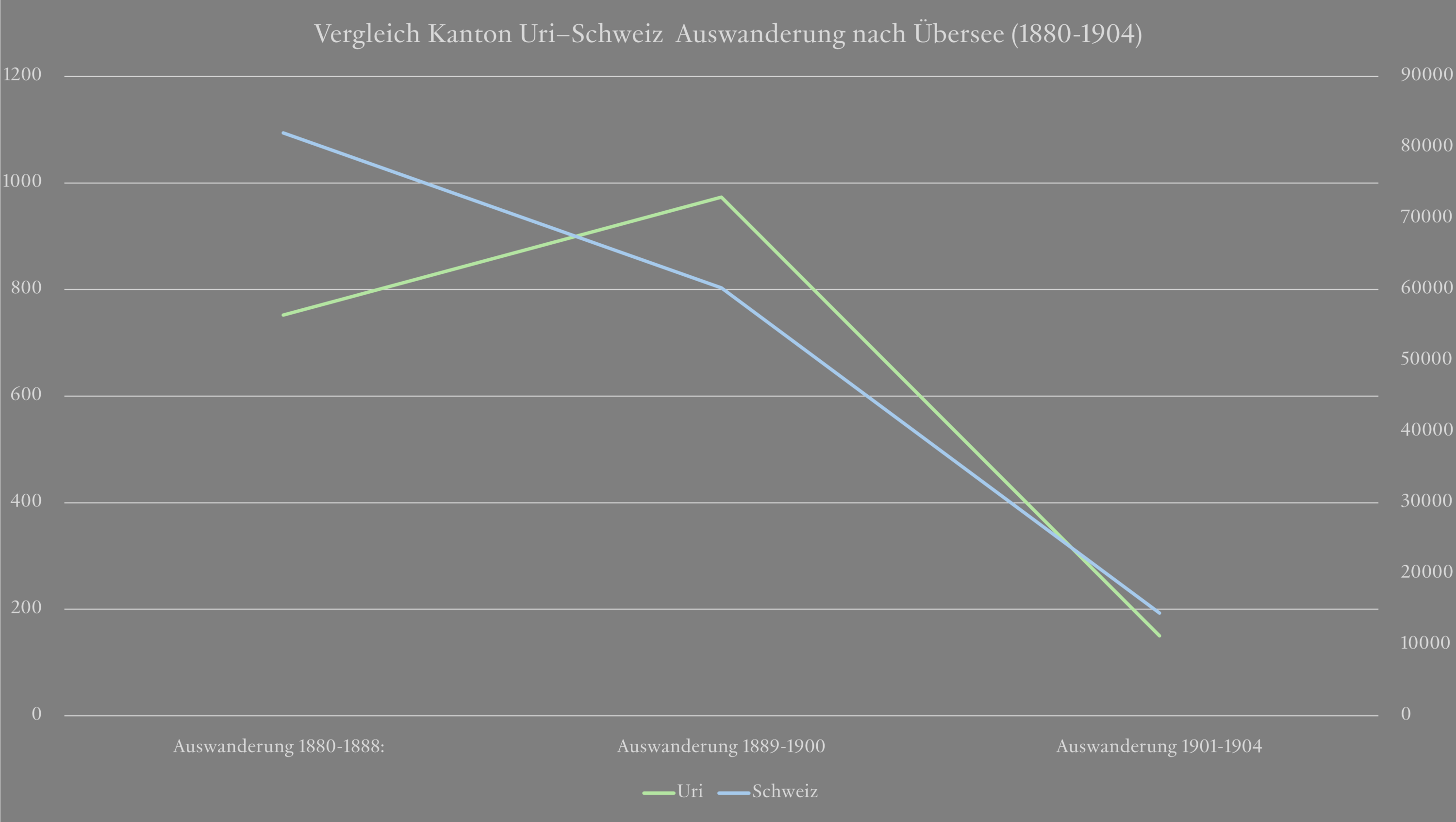

Der ‹Fall Göschenen› ist ein im Vergleich zu Wassen, das im Zuge des Gotthardtunnelbaus ebenfalls innert kurzer Zeit stark anwächst, ein besonderer. Denn nach Eröffnung des Gotthardtunnels schrumpft auch hier die Einwohnerzahl stark, wofür vor allem die starke Abwanderung ausländischer Personen Verursacherin ist. Aber ins Auge fällt in Wassen im Gegensatz zu Göschenen die gleichzeitige starke Abwanderung von Schweizerinnen und Schweizern um 290 Personen bis 1888. In der Urner Geschichtsschreibung wird die nicht nur Wassen betreffende starke Abwanderung von Schweizerinnen und Schweizern zu dieser Zeit den mangelnden Erwerbsmöglichkeiten zugeschrieben. Viele Urnerinnen und Urner – wie auch viele Schweizerinnen und Schweizer – verlegen ihren Lebensmittelpunkt nach Übersee, vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika scheinen die Menschen anzuziehen.

1888 wird die Schweiz gemäss Historikern vom Ein- zum Auswanderungsland (Holenstein; Kury; Schulz). Auf den Kanton Uri trifft das nur begrenzt zu.

Quelle: Bundesamt für Statistik (BfS): Eidgenössische Volkszählungen (1880, 1888, 1900, 1910, 1920); Material zur Auswanderung aus dem Kanton Uri (StaUR), Historische Statistik der Schweiz (1996).

Der Vorwurf, die vorwiegend italienischen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter seien schuld für die fehlenden Arbeitsplätze der Urnerinnen und Urnern, ist aber zu kurz gegriffen. Die Gründe für die Auswanderung sind vielschichtig und teils nicht rekonstruierbar, auch weil Selbstzeugnisse wie zum Beispiel Tagebücher oder Briefwechsel fehlen. Eines ist aber sicher: Armut durch fehlende Erwerbsmöglichkeiten bringen Italienerinnen und Italiener dazu, im Kanton Uri einem Erwerb nachzugehen, und Armut durch fehlende Erwerbsmöglichkeiten bringen Urnerinnen und Urner dazu, in andere Kantone oder gar ins Ausland zu ziehen. Fehlende Erwerbsmöglichkeiten am Wohnort sind auch heute ein zentraler Grund, weshalb Menschen von oder nach Uri migrieren.

Insgesamt 2500 Urner, Leventiner, Nidwaldner, Luzerner und Zuger sind anlässlich der Schlacht bei Arbedo 1422 im Einsatz. Diese Erwerbsmöglichkeit ist für viele Urner zu dieser Zeit essentiell.

©Benedikt Tschachtlan, Berner Chronik (1470), Zentralbibliothek Zürich.

Doch weder im 20. noch im 19. Jahrhundert ist die zumindest zeitweise Auswanderung infolge fehlender Erwerbsmöglichkeiten ein neues Phänomen. Bereits im Spätmittelalter ist Arbeit knapp, insbesondere in ländlichen Gebieten wie Uri. Auch deshalb floriert der (blutige) Export eidgenössischer oder eben Urner Söldner.

Der Blick in die Vormoderne zeigt: Die Urner Geschichte kann nicht ohne Migrationsgeschichte geschrieben werden, Wanderungsbewegungen sind schon lange Teil der Kantonsgeschichte.

Wie der Vater, so der Sohn

Zeitsprung ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts.

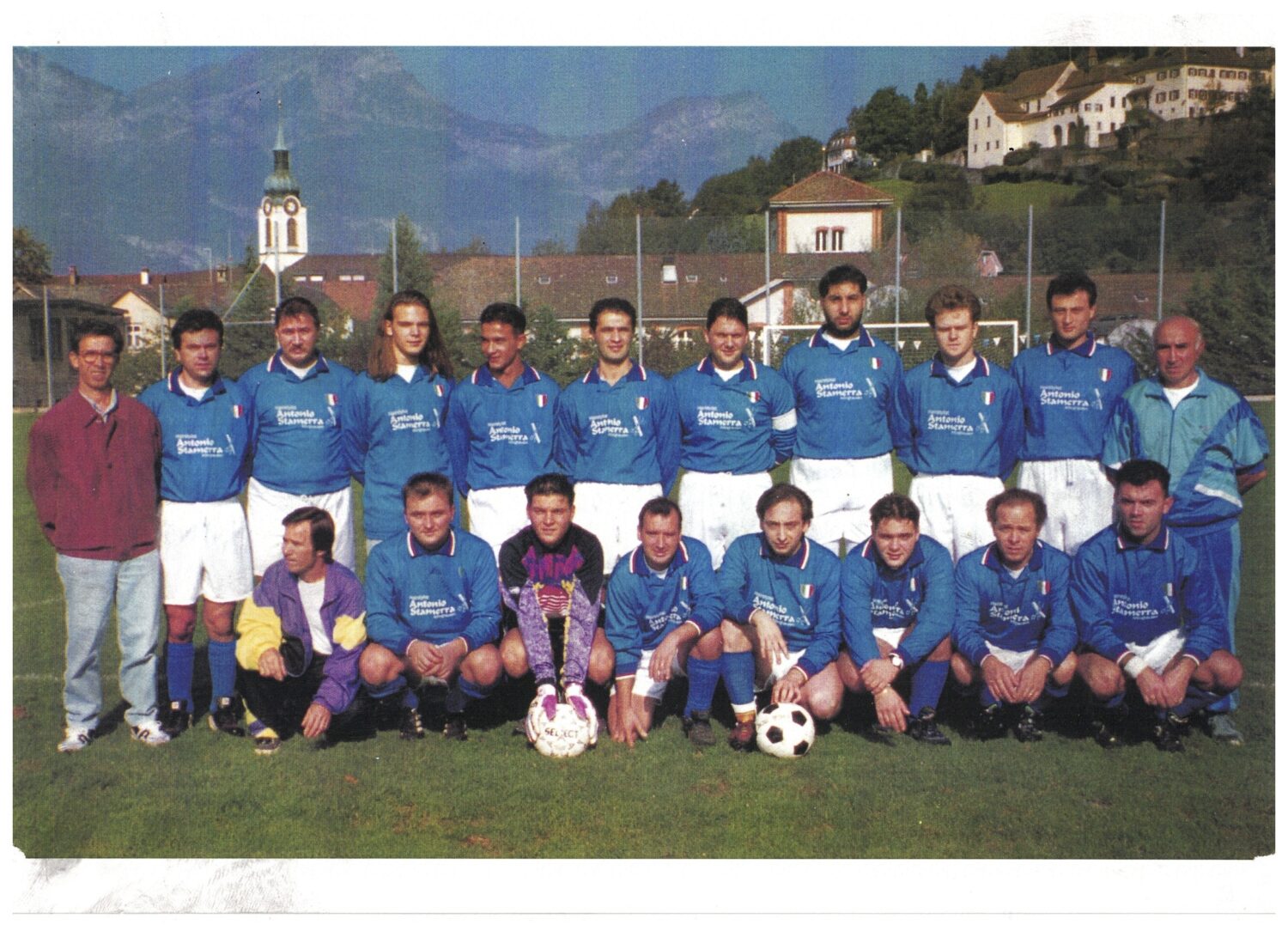

Abgesehen von Flucht hat sich in den von uns untersuchten Beispielen gezeigt, dass es nicht einen Treiber von Migration gibt. Exemplarisch zeigt sich das an der Familie Petta. Der 17-jährige Nicola Petta ist 1975 soeben mit der Schule fertig und besucht seinen Vater, der als Saisonnier für die Gasparini AG im Steinbruch arbeitet. Weil vor Ort eine helfende Hand gesucht wird, bleibt er und arbeitet drei Monate im selben Unternehmen wir sein Vater. Im November geht er wieder zurück nach Italien, wo seine Mutter und Schwester noch immer leben. Doch bereits drei Monate später, im Februar 1976, kehrt er nach Uri zurück. Nicola Petta hatte seine Arbeit offenbar gut gemacht. Er hat nun selbst einen Vertrag als Saisonnier in der Tasche. Er darf für neun Monate in Uri arbeiten. Neun Monate Uri, drei Monate Italien. So wird es für den jungen Italiener noch zwei weitere Jahre weiter gehen, ehe er im Kanton Uri sesshaft wird.

Wie Nicola Petta in die Schweiz kam

Seit 1926, also beinahe seit 100 Jahren, bauen in Attinghausen Arbeiter der Gasperini AG Stein ab. Auf diesem Bild aus dem Jahre 1973 sehen wir vier Arbeiter auf einer kleinen Dampflokomotive.

©Staatsarchiv Uri.

Migration von Italien nach Uri: oder Das Los aller Migranten aus dem Ausland

Der Grund, in Uri zu bleiben, ist im Falle der Pettas wiederum ein anderer: Die Liebe. Im Ausgang hatte Nicola Petta Monica kennengelernt. Fünf Jahre nach seiner ersten Arbeitsstelle in Uri heiratet das Paar und gründet eine Familie. 2023, fast 50 Jahre später, wird Nicola Petta frühpensioniert. Zuvor hatte er während 43 Jahren in der Dätwyler AG gearbeitet. Seine Frau Monica arbeitet noch heute im dortigen Labor – seit nunmehr 27 Jahren. Doch anders als ihr Mann ist sie in Uri aufgewachsen. Als Monica Petta zwei Jahre alt war, sind ihre Eltern nach Uri gezogen. Die beiden gehör(t)en also beide zur Gruppe italienischer Migranten, sind aber in einer anderen Generation respektive Zeit in die Schweiz gekommen. Nichtsdestotrotz haben sie dieselben Diskriminierungserfahrungen gemacht. Und beide erzählen, dass die Generation jener, die noch früher in die Schweiz kam, nochmals stärkere Diskriminierung erlebt hatte.

Monica und Nicola Petta über Diskriminierungserfahrungen

Die Wahrnehmung von Benachteiligung, Diskriminierung oder gar Hass kann sich stark unterscheiden. Das zeigte sich im Rahmen der Podiumsveranstaltung «Kommen, bleiben, gehen» des Dialogprojekts vom September 2023 in Erstfeld. Eine Besucherin und ehemalige Mitarbeiterin auf dem Personalbüro der Dätwyler AG erzählt, dass der Ausländerhass während den 1970er-Jahren im Kanton Uri gross war. In Zeiten der Schwarzenbachinitiative seien Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert und schubladisiert worden – oder wie sie es sagt: «Da waren gewisse Leute wirklich nur ‹der Tschingg›».

Über die Zeit des Hasses auf Italiener in Uri

Vom Bau von Kurhotels Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts profitieren die Urner Arbeitnehmer kaum.

©ETH-Bibliothek Zürich.

Der Glanz des Anderen, des Neuen

Migration, die Abwanderung aus dem Kanton Uri in Schweizer Städte, stellt insbesondere abgelegenere Gemeinden vor Schwierigkeiten. Doch die Sogwirkung der Stadt – möglicherweise verbunden mit erweiterten Erwerbsmöglichkeiten – ist im 21. Jahrhundert ein weiterer Treiber der Migration.

Regierungsrat Urs Janett über den gesellschaftlichen Wandel als Faktor, wegzuziehen

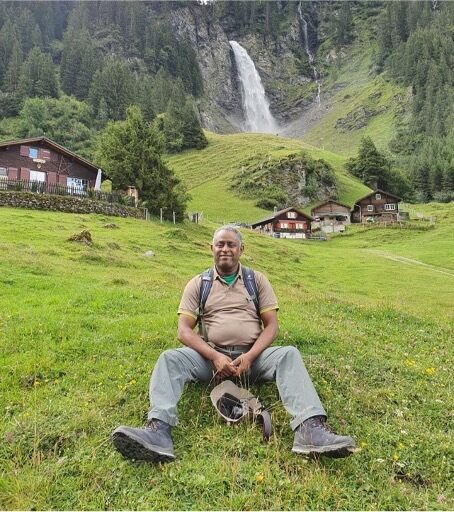

Ein weiteres Potpourri an Gründen zur Migration sehen wir bei der in Marokko aufgewachsenen Kaoutar Zgraggen. Gleichsam wie Yosief Tella, der aus Eritrea als Flüchtling nach Uri kam, migrierte sie infolge unsicherer Umstände in ihrem Herkunftsland. Der ausschlaggebende und das Potpurri erweiternder Grund war bei ihr die Liebe. Ohne den Urner, den sie bei der Arbeit im Tourismusbereich kennengelernt hatte, wäre sie wahrscheinlich nicht über 2800 Kilometer aus ihrer Heimat weggezogen.

Zusammenfassend sehen wir, dass selten nur ein Grund vorherrscht, um zu migrieren. Das ist heute und war wahrscheinlich auch früher so[5]. Sicher ist: Die Migration in grösserer Zahl verändert Ortschaften - sowohl die verlassenen, als auch die betretenen.

Gast- und Baugewerbe sind auf Migration angewiesen

Verwendete Quellen:

Bundesamt für Statistik (BfS): Eidgenössische Volkszählungen (1880, 1888, 1900, 1910).

Staatsarchiv Uri (StaUR): AKT 362-29/6, Unterlagen des Kantons Uri zur schweizerischen Auswanderungsstatistik 1879-1880; AKT 362-29/7, Unterlagen des Kantons Uri zur schweizerischen Auswanderungsstatistik 1880-1881; AKT 362-29/8, Unterlagen des Kantons Uri zur schweizerischen Auswanderungsstatistik 1881-1882; AKT 362-29/10.2, Unterlagen des Kantons Uri zur schweizerischen Auswanderungsstatistik, mit Vergleichen zu früheren Jahren; AKT 362-29/100, Unterlagen des Kantons Uri zur schweizerischen Auswanderung.

Verwendete Fachliteratur:

Aebersold, Rolf; Aschwanden, Ralph; Gasser, Helmi; Gisler, Rolf; Kälin, Urs; Kuhn, Hans Jörg; Stadler Pascal; Stadler-Planzer Hans: Artikel «Uri», in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 15.01.2021. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/007384/2021-01-15/, zuletzt konsultiert am 02.08.2025.

Aschwanden, Felix: Neues Urner Mundart Wörterbuch, basierend auf dem Urner Mundart Wörterbuch (1982) von Felix Aschwanden und Walter Clauss, 2. Auflage, Altdorf 2013.

Bernhard, Hans; Caflisch, Christian; Koller, Albert: Studien zur Gebirgsentvölkerung (Beiträge zur Agrargeographie), herausgegeben von Hans Bernhard, Bern 1928.

Binnenkade, Alexandra: Fremde Ordnung. Konflikte zwischen Italienern und Göschenern während der Bauzeit des Gotthardtunnels, in: Alexandra Binnenkade, Aram Mattioli (Hg.), Die Innerschweiz im frühen Bundesstaat (1848-1874). Gesellschaftsgeschichtliche Annäherungen, Luzern 1992, S. 141–158.

Fryberg, Stefan: Die Hochblüte des Urner Tourismus nach dem Bau der Gotthardbahn, in: Historisches Neujahrsblatt/Historischer Verein Uri 106 (2015), S. 89–117. https://doi.org/10.5169/seals-842130.

Graf, Flurina: Migration in den Alpen. Handlungsspielräume und Perspektiven, Bielefeld 2021.

Holenstein, André; Kury, Patrick; Schulz, Kristina: Schweizer Migrationsgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Baden 2018.

Kälin, Urs: 100 Jahre in der SPur. 100 Jahre Sozialdemokratische Partei des Kantons Uri, Altdorf 2007.

Landwehr, Dominik: Die Schwarzenbach-Initiative, in: Blog des Schweizerischen Nationalmuseums, zuletzt konsultiert am 20.08.2025. Online: https://blog.nationalmuseum.ch/2020/06/schwarzenbach-initiative/.

Ritzmann-Blickenstorfer, Heiner: Historische Statistik der Schweiz, Zürich 1996.

Ritzmann-Blickenstorfer, Heiner: Bestimmungsgründe der schweizerischen Überseeauswanderung im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: Schweizerische Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 8 (1990), S. 237–266.

Schelbert, Leo: Einführung in die Schweizerische Auswanderungsgeschichte der Neuzeit, Zürich 1976.

Scheuerer, Silvia: Luxustourismus in Andermatt: Eine 150-jährige Geschichte, in: Der Geschichtsfreund. Mitteilungen des Historischen Vereins Zentralschweiz 164 (2011), S. 285–308. https://doi.org/10.5169/seals-513943.

Stadler-Planzer, Hans: Geschichte des Landes Uri, Bd. 2a, Schattdorf 2015.

Töngi, Claudia: Um Leib und Leben. Gewalt, Konflikt und Geschlecht im Uri des 19. Jahrhunderts, Zürich 2004.

Zgraggen, Chiara: Heimat adé – Auswanderung aus Uri zwischen Bauboom und Armut. Aspekte der Überseeauswanderung aus dem Kanton Uri am Ende des 19. Jahrhunderts (Seminararbeit bei Prof. Dr. Patrick Kury), Universität Luzern 2024.

Zurfluh, Kurt: Steinige Pfade. 160 Jahre Urner Wirtschaftsgeschichte, Altdorf 1990.

Benedikt Tschachtlan, Das Kriegslager der Truppen von Uri, Luzern, Unterwalden und Bei bei Arbedo im Jahr 1422, kolorierte Federzeichnung, in: Berner Chronik, 1470, Zentralbibliothek Zürich, Handschriftenabteilung, Sign. Ms. A 120, S. 570.

Gaston Braun, Tunnelportal in Göschenen mit kleiner Dampflokomotive und Arbeiterzug, zwischen 1872 und 1881, Albumin-Abzug aufgezogen auf bedruckten Trägerkarton, SBB Historic, Sign. F_111_00003_076. https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=482482.

Giorgio Sommer, Eisenbahn und -brücke über der Reuss, um 1889, Albumin-Abzug, 25 x 32 cm, SBB Historic, Sign. F_111_00001_024. https://www.sbbarchiv.ch/detail.aspx?ID=444060.

Giorgio Sommer, Hotel Sommerberg Seelisberg, Fotografie, 1875/1900, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Sign. Ans_05203-001. http://doi.org/10.3932/ethz-a-000088708.

Göschenen und Riental, vor 1915, Postkarte, 9 x 14 cm, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Sig. PK_000314. http://doi.org/10.3932/ethz-a-000257553.

Steinbruch Attinghausen mit kleiner Dampflokomotive, Staatsarchiv Uri, Sig. 112.04-BI-1973. https://scope.ur.ch/scopeQuery/detail.aspx?ID=52673.

«Mit den Schuhen im Takt auf den Boden trommelnd tanzen, ausgelassen feiern, tanzen und schwitzen / die Jacke ausziehen und die Ärmel hochkrempeln, / Heute tanzen jung und alt, / das Schwein und der Ziegenbock und der Stier und das Kalb.»

(Übersetzt mit Unterstützung des Neuen Urner Mundart Wörterbuchs von Felix Aschwanden und Walter Clauss, 2. Auflage 2013.)

«Es sei sehr umtriebig gewesen mit viel Gerede, Lärm und Geschäftigkeit in diesen Jahren in Göschenen, kein Stein ist auf dem anderen geblieben, und das ruhige Dörfchen sei plötzlich weltbekannt geworden. Zuweilen sei es auch lustig zu- und hergegangen, besondern an den Zahltagen. Der grosse Tresch, der damalige Polizist, sei über zwei Meter gross gewesen, hätte alle Hände voll zu tun und nicht immer einen einfachen Stand gehabt.»

(Übersetzt mit Unterstützung des Neuen Urner Mundart Wörterbuchs von Felix Aschwanden und Walter Clauss, 2. Auflage 2013.)

Urs Janett spricht hier an der Veranstaltung «‹Schrumpfen, wachsen Grösse halten› - Urner Gemeinden im Sog von Abwanderung und Zuzug» des Forschungsprojekts «Uri im Wandel. Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog» (Urner Institut Kulturen der Alpen) vom 20. November 2023 im Isenthal.

Die Personen sprechen hier an der Podiumsveranstaltung «‹Kommen bleiben gehen› - Uri und die Migration» des Forschungsprojekts «Uri im Wandel. Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog» (Urner Institut Kulturen der Alpen) vom 28. September 2023 in Erstfeld.

Es gibt kaum zugängliche Selbstzeugnisse von Urnerinnen und Urnern, die um die Wende zum 20. Jahrhundert nach Übersee migriert sind. Deshalb lässt sich einzig aufgrund von Zahlenmaterial erahnen, welche Gründe die Menschen weggezogen hat.

Verfügen Sie über Dokumente (Tagebücher, Briefe usw) oder Bilder von Verwandten oder Bekannten, die zwischen 1850 und 1950 nach Übersee ausgewandert sind, und haben Interesse, das Material zugunsten der Geschichtsforschung mit uns zu teilen? Dann melden Sie sich gerne bei uns via Mail unter chiara.zgraggen@unilu.ch oder telefonisch unter der Nummer +41 41 229 56 85.

Seraina Wicky, Betreiberin des Gasthauses Göscheneralp, hier am Forum «Junge gehen, Fremde kommen: Uri und die Migration» des Forschungsprojekts «Uri im Wandel. Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog» (Urner Institut Kulturen der Alpen) vom 22. Juni in Göschenen über die Notwendigkeit von Migration für bestimmte Wirtschaftszweige.

Das Ehepaar Petta ist dem Forschungsprojekt «Uri im Wandel. Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog» (Urner Institut Kulturen der Alpen) für ein Interview zur Verfügung gestanden. Das Gespräch fand am 10. Juli 2023 in der Küche des Ehepaars in Erstfeld statt und wurde von der Projektleiterin Rahel Wunderli geführt.