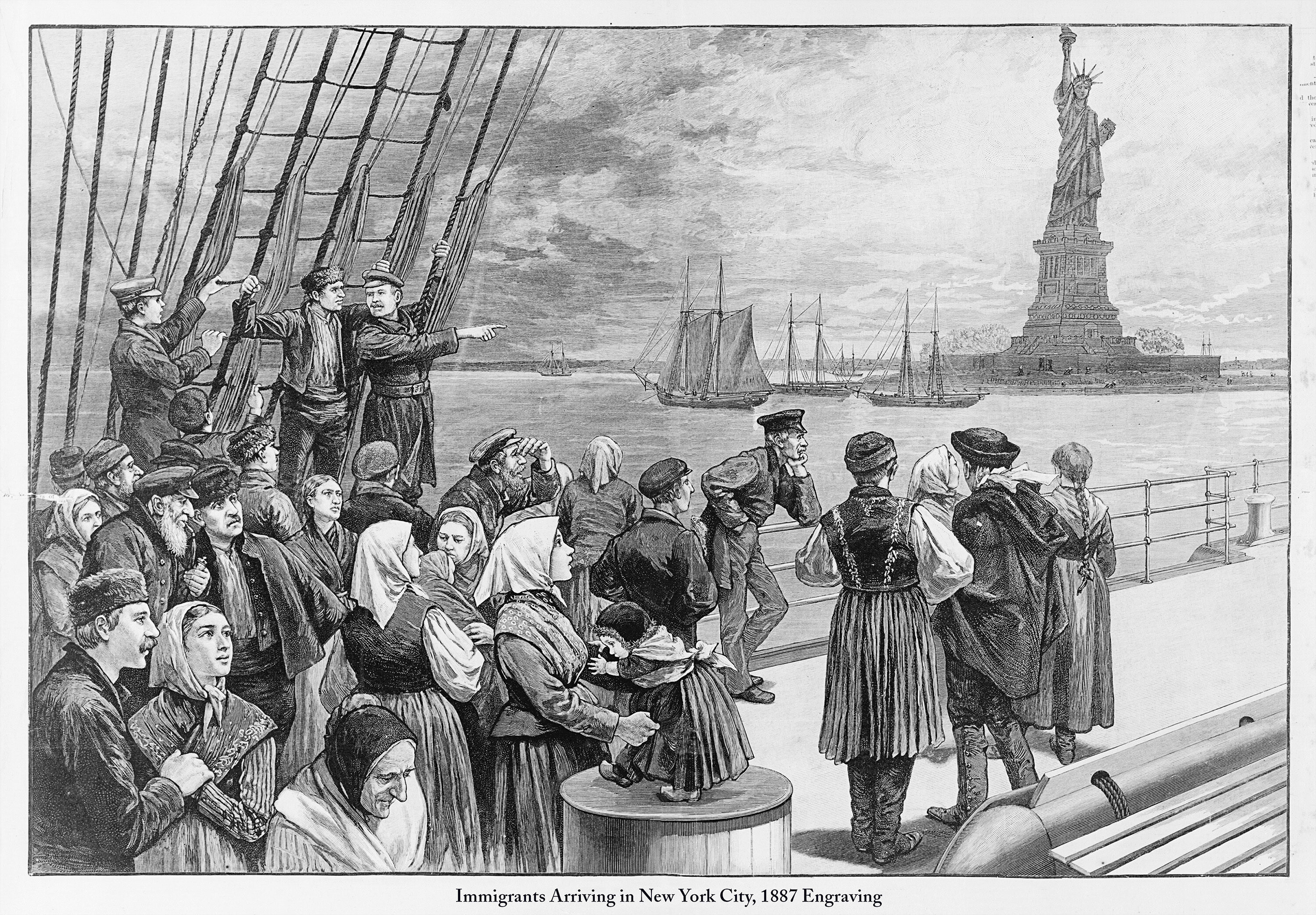

Dass viele Urner und Urnerinnen Ende 19. Jahrhundert nach Amerika auswanderten, ist nur ein kleiner Teil der Urner Migrationsgeschichte. © istock

Uri ist voller Migrationsgeschichten – Eine Einführung

In einem Projekt wie dem unseren, bei dem der Wandel im Zentrum steht, darf das Thema Migration nicht fehlen. Denn wenn Menschen in Bewegung sind und ihren Lebensmittelpunkt verschieben, löst dies automatisch Veränderung aus – am Ort, den sie verlassen, und am Ort, an den sie hinziehen.

Keine Gesellschaft ist ohne Migrationserfahrung, menschliche Wanderungsbewegungen sind eine historische Konstante und somit eine geteilte Erfahrung. Und gleichzeitig hat jede Gesellschaft, jedes Land und sogar jede Region ihre ganz spezifische Migrationsgeschichte. Wie sieht jene von Uri aus?

Wir haben uns in den Jahren 2023 und 2024 mit Migration von und nach Uri in früheren Zeit und heutzutage befasst, haben Bücher gelesen, Interviews geführt und Statistiken ausgewertet. Dabei ist deutlich geworden: Uri ist voller Migrationsgeschichten!

Einige davon sind wohlbekannt und gut dokumentiert, andere kaum, manche sind für immer vergessen, wieder andere werden nicht als Migrationsgeschichten erzählt. Die Menge an solchen Geschichten ist unüberblickbar gross, wir können hier nur einige wenige nennen.

Im Schnellgang durch die Jahrhunderte

Da ist zum Beispiel der Durchgangsverkehr, der die Region seit Jahrhunderten prägt: Ein permanenter Strom von Waren und Menschen auf der Nord-Süd- und der Ost-West-Achse. Dass dabei immer wieder auch Passanten und Passantinnen "hängengeblieben" sind, zeigen die vielen alteingesessenen Urner Familiennamen mit eindeutig nicht-urnerischer Herkunft.

Oder das Soldwesen, das vom 16. bis zum 18. Jahrhundert im "Land Uri" ein wichtiger Wirtschaftszweig war: Viele junge Urner befanden sich als Soldaten im Dienst europäischer Machthaber teilweise während Jahren im Ausland.

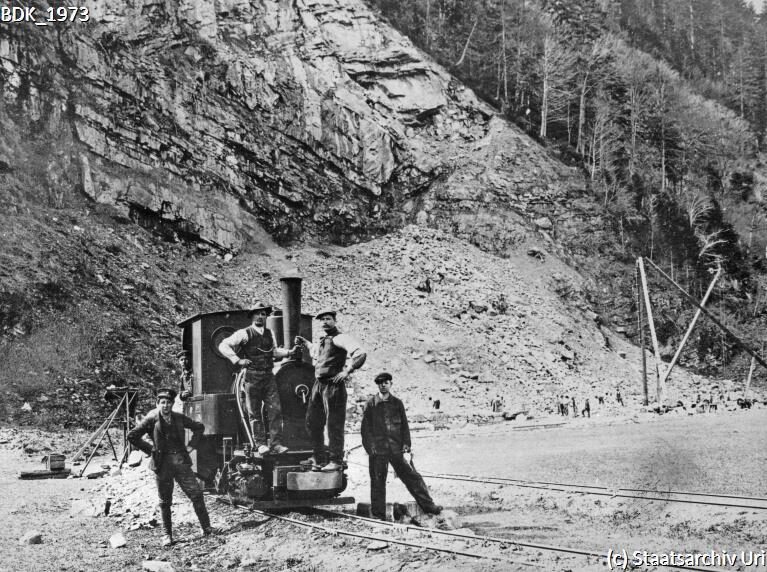

Ende 19. Jahrhundert war in Uri Auswandern angesagt. Die Zahl der Einzelpersonen und Familien, die nach Amerika zogen, war so gross, dass mehrere Agenturen sich um die Betreuung der Emigrationswilligen kümmerten. Und noch heute: Wer an einer Veranstaltung in Uri fragt, wer Verwandte in den USA habe, bekommt eine beeindruckende Anzahl erhobene Hände zu sehen.

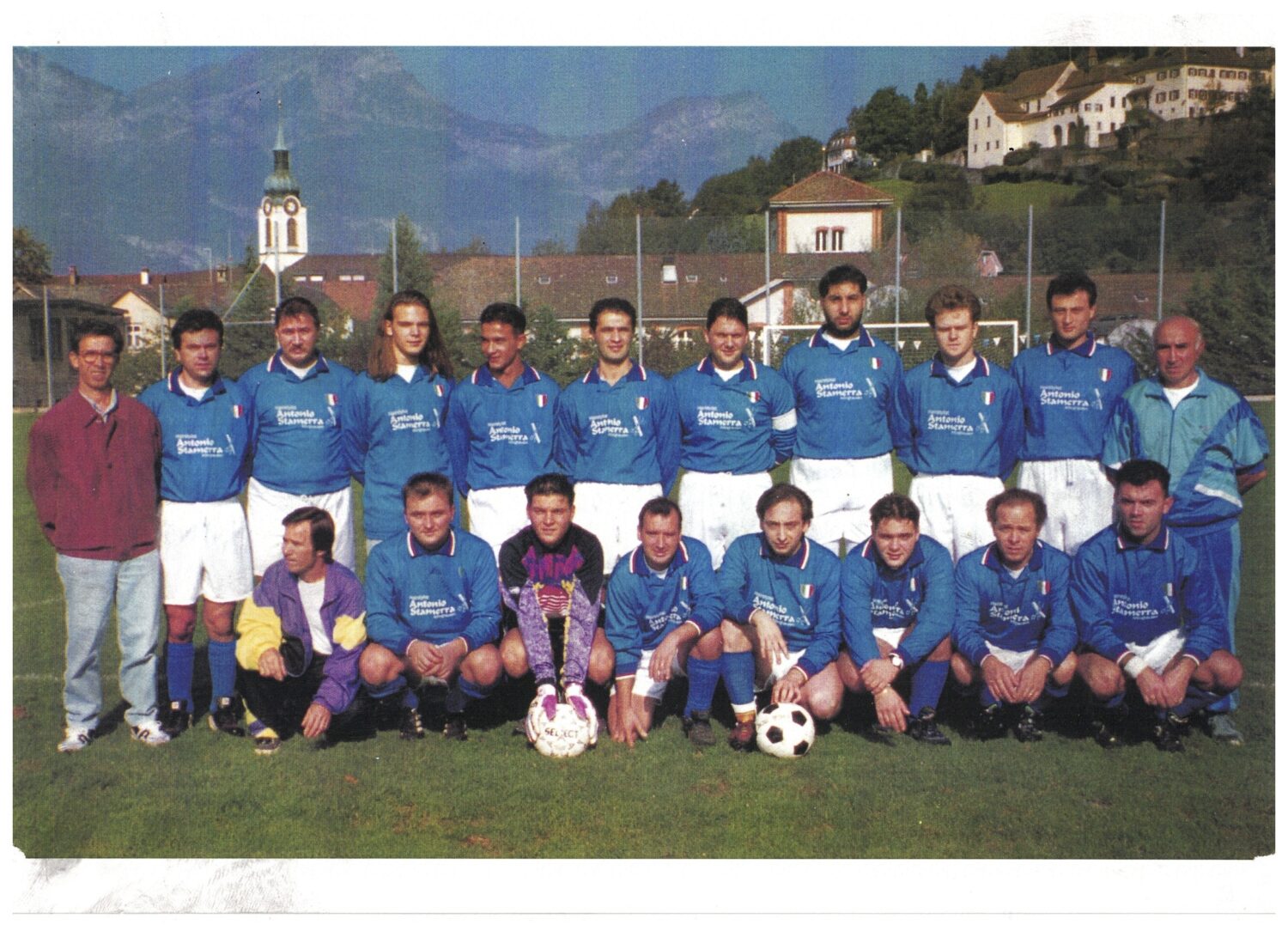

Im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde Uri – wie übrigens die ganze Schweiz – von einem netto Auswanderungs- zu einem netto Einwanderungsgebiet. Besonders markant war der Zuzug von Italienern und Italienerinnen während der Hochkonjunktur nach dem 2. Weltkrieg, später kamen Menschen aus anderen Ländern (auch aussereuropäischen) ebenfalls in grösserer Zahl nach Uri.

Während des 20. Jahrhunderts wurde in Uri und der Schweiz mehrfach ein Phänomen politisch heiss diskutiert, das ebenfalls von Migration her rührt, aber sprachlich nicht damit in Zusammenhang gebracht wird: Die Bevölkerungsabnahme in vielen Bergdörfern abseits der Hauptverkehrsrouten und das Wachsen der Zentren. Man spricht von "Landflucht" anstatt Binnenmigration, wer wegzieht wird kaum als "Migrantin" oder "Migrant" bezeichnet.

Urner Migrationsgeschichte in Bildern

Fragen bringen Erkenntnisse

Wir haben beim Sammeln von Urner Migrationsgeschichten versucht, sie mit Hilfe von Fragen möglichst präzis einzuordnen: Unter welchen konkreten Umständen verschieben die untersuchten Gruppen oder die interviewten Menschen ihren Lebensmittelpunkt? Wer migriert zu welchem Zeitpunkt von wo nach wo? Was sind seine oder ihre Beweggründe? Inwiefern unterscheiden sich Herkunfts- und Zielort? Was bedeutet das für das Ankommen und Sich-integrieren?

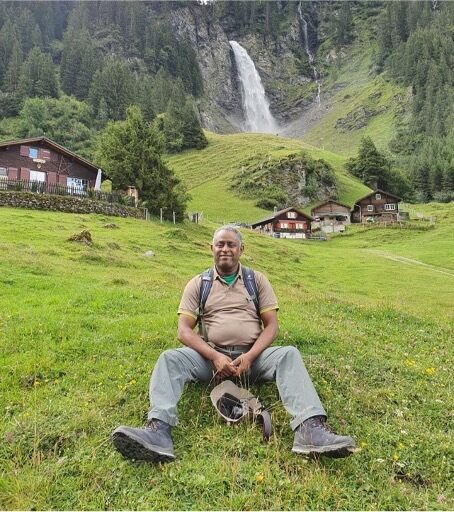

Neben den spezifischen Umständen und den Eigenheiten, die jede Migrationsgeschichte hat, haben wir auch nach dem gefragt, was die Geschichten verbindet. Inwiefern ähneln sich zum Beispiel die Erfahrungen von Zugezogenen und jenen, die Uri verlassen haben? Gibt es Parallelen zwischen Migrationsgeschichten, die auf den ersten Blick nichts gemein haben – zum Beispiel zwischen der Geschichte eines Eritreers, der sich nach seiner Flucht in Uri ein neues Leben aufbaut und der Geschichte eines Zürchers, der nach Gurtnellen zieht und zwischen den beiden Orten pendelt?

Und nicht zuletzt haben wir jene zu Wort kommen lassen, die an einem Ort bleiben und Migration quasi als Aussenstehende erleben.

Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung, ab und zu ein "Aha!" und noch viele andere Reaktionen bei der Lektüre unserer Beiträge.

André Holenstein, Patrick Kury, Kristina Schulz: Schweizer Migrationsgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (2018).

Hans Stadler-Planzer: Geschichte des Landes Uri. Von den Anfängen bis zur Neuzeit (1993).

Hans Stadler-Planzer (Hrsg): Geschichte des Landes Uri. Frühe Neuzeit und Von der helvetischen Umwälzung in die Gegenwart (2015).

Rolf Aebersold; Ralph Aschwanden; Helmi Gasser; Rolf Gisler; Urs Kälin; Hans Jörg Kuhn; Pascal Stadler; Hans Stadler-Planzer, Artikel «Uri», in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)

Helmi Gasser; Marion Sauter; Thomas Brunner: Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri, Bd. 1-4

Kurt Zurfluh, Steinige Pfade. 160 Jahre Urner Wirtschaftsgeschichte, Altdorf 1990.

Urs Kälin: Die Urner Magistratenfamilien : Herrschaft, ökonomische Lage und Lebensstil einer ländlichen Oberschicht, 1700-1850 (1991).

Chiara Zgraggen, Heimat adé – Auswanderung aus Uri zwischen Bauboom und Armut. Aspekte der Überseeauswanderung aus dem Kanton Uri am Ende des 19. Jahrhunderts (Seminararbeit bei Prof. Dr. Patrick Kury), Universität Luzern (2024).

Stefan Fryberg, Heinz Baumann: Strube Zeiten. Uri 1900–2000 (2003).

Kurt Gritsch: Arbeiten, wo andere Urlaub machen, in: Online-Magazin Syntopia Alpina. 13.12.2022