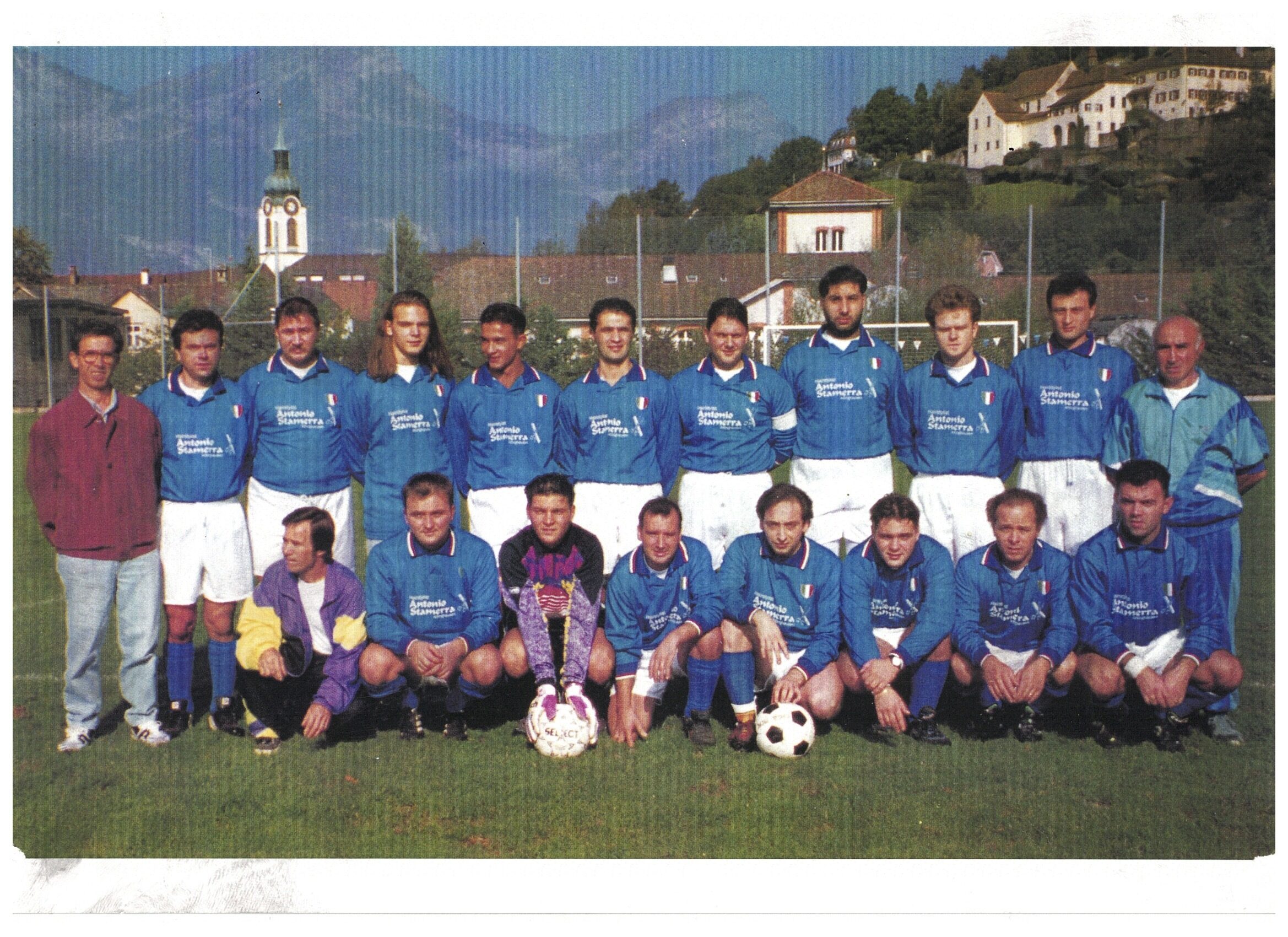

Der FC Azzurri Altdorf (hier 1994) entstand 1968 auf Initiative des italienischen Milieus als eigenständige Mannschaft und Verein des FC Altdorf. © Giovanni Aprile

Milieus von Zugezogenen: Anker in der Fremde

Was haben eine Urner Studentenverbindung in Zürich, ein tamilischer Kulturverein in Uri und ein Altdorfer Fussballclub mit italienischem Namen gemeinsam? Sie halten bei ihren Mitgliedern die Erinnerung an ihre Herkunft wach und helfen ihnen gleichzeitig, sich am aktuellen Ort ihres Lebens zurecht zu finden.

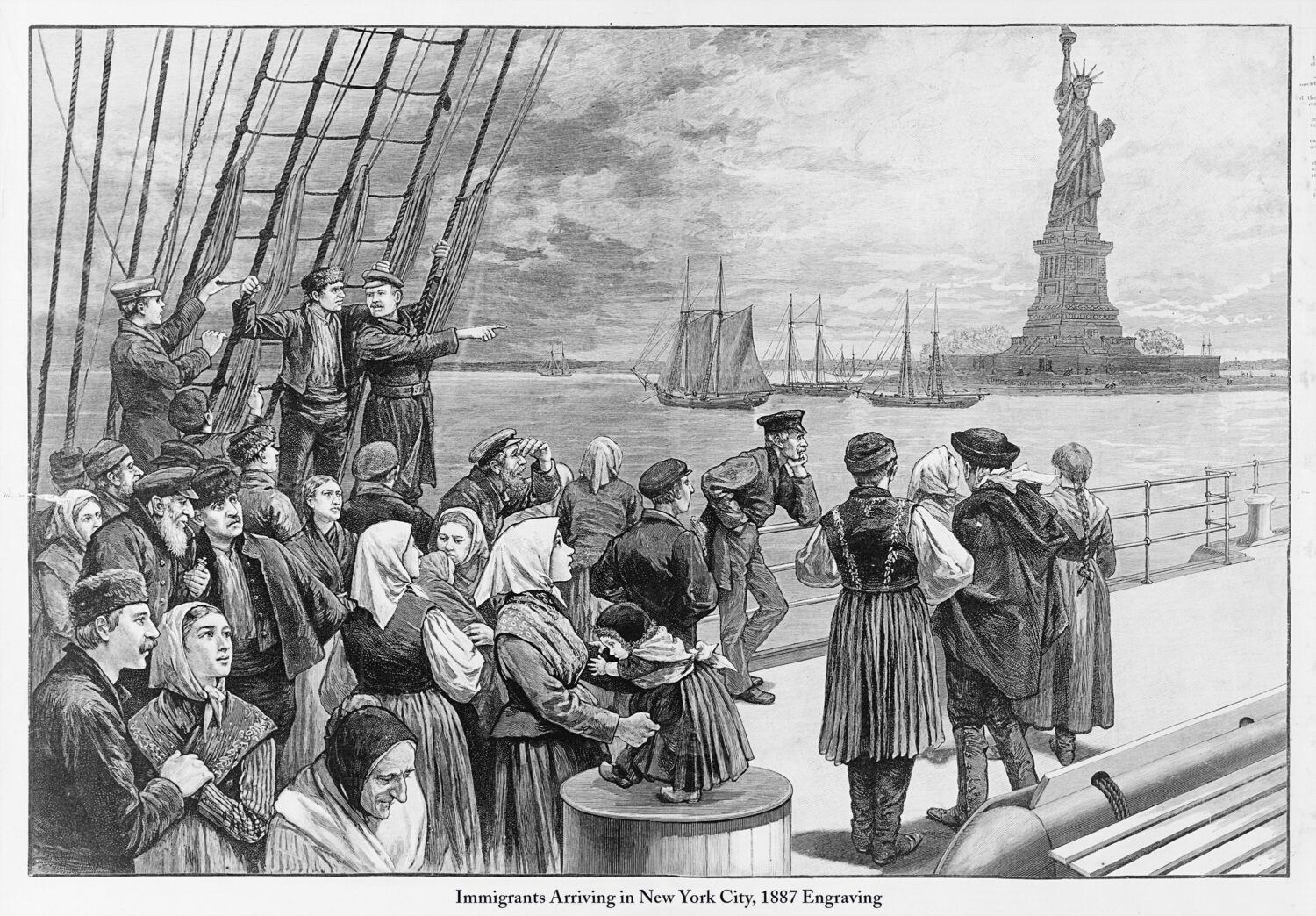

Wenn Menschen migrieren, lassen sie ihre Vergangenheit nicht einfach hinter sich, sondern nehmen Elemente ihrer früheren Lebensweise mit und pflegen sie am neuen Ort. Je mehr Menschen aus einem Land oder Kulturkreis am neuen Ort leben und je ausgeprägter sie organisiert sind, desto eher bilden sie kompakte Milieus. In Vereinen, kirchlichen Organisationen oder anderen Formen von Gemeinschaft können sie sich in ihrer (Mutter-)Sprache unterhalten, vertraute Rituale pflegen und sich austauschen über das Leben in der neuen Umgebung.

Das Beispiel der Italiener und Italienerinnen in Uri

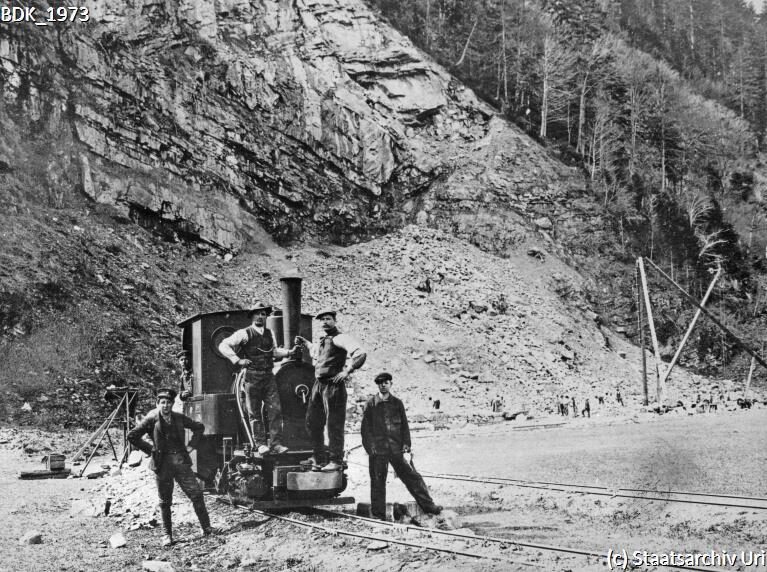

All dies findet sich beispielhaft in der Geschichte der Italienerinnen und Italiener, die zwischen den 1950er und 1980er Jahren nach Uri einwandern. Sie sind lange Zeit mit Abstand die grösste ausländische Bevölkerungsgruppe hier und lassen sich vorwiegend im Talboden in und um die Zentren Altdorf und Erstfeld nieder. Arbeiten tun sie auf Baustellen, in den wenigen Fabriken des Kantons und vereinzelt in kleinen Betrieben. Weil sie – wie überall in der Schweiz – in der Hochkonjunktur nach dem Zweiten Weltkrieg gefragte Arbeitskräfte sind, schicken manche Urner Firmen sogar Rekrutierer nach Italien. Diese nutzen die sozialen Netzwerke der bereits in die Schweiz Migrierten, und so kennen sich viele Zugezogene von früher.

Ohne Italiener keine Urner Baufirmen: Bilder aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert

Nicht ganz allein sein

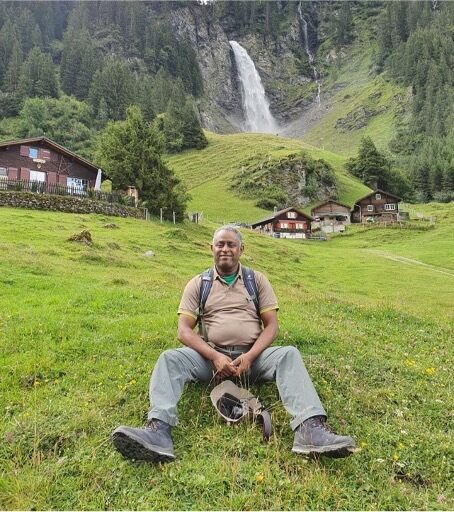

Nicola Petta beispielsweise, der in den 1970er Jahren von einem lokalen Bauunternehmen angestellt wird und als 17-Jähriger seinem Vater nach Erstfeld folgt, erinnert sich: «Aus meinem Dorf, einem kleinen Dorf in den Abbruzzen mit etwa 800 Einwohnern, waren wir 40 Personen hier, als ich hierher kam. [...] Wenn du alleine kommst, dann ist es etwas ganz anderes. Es ist immer besser, wenn jemand schon da ist.» Er und seine Frau Monica erzählen im Interview von den vielen italienischen Vereinen, die im Verlauf der folgenden Jahrzehnte in Uri aktiv sind: «Bellunesi nel mondo, Sizilianerverein, Ex-Combattenti, Val secchi, Polenta e sosiche ... Teilweise waren die Vereine auf eine italienische Region spezialisiert, im Centro italiano und beim FC Azzurri Altdorf waren alle Regionen vertreten. Auch Schweizer waren dabei.»

Das italienische Milieu sorgt dafür, dass die Kinder der Eingewanderten in der Sprache und Kultur ihrer Eltern unterrichtet werden – übrigens mit Unterstützung des italienischen Staats. Die Vereinsanlässe sind Plattformen für die Pflege von Kontakten, und mehrere Vereine organisieren jedes Jahr für ihre Mitglieder eine Reise nach Italien.

Unterstützung im Alltag und bei der Integration

Die regelmässigen Kontakte zu Landsleuten sind wichtige emotionale Anker für die italienische Bevölkerung in Uri. Nicola und Monica Petta beschreiben beide das Gefühl, «einer Familie anzugehören». Besonders in schwierigen Lebenssituationen kann das existenziell werden. Die Vereine haben deshalb ein Auge auf verletzliche Personen: «An Weihnachten sind wir zu zweit bei allen Pensionierten, die im Verein Mitglied waren, vorbeigegangen und haben Panettone und eine Flasche Wein vorbeigebracht. Ins Spital haben wir Blumen gebracht und für Beerdigungen haben wir einen Blumenstrauss oder einen Kranz gemacht», erzählt das Ehepaar Petta.

Das Milieu unterstützt auch, wenn es darum geht, sich im neuen Leben zurecht zu finden. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Geschichte von Monica Petta, die sich um eine junge Arbeitskollegin aus Italien kümmert.

Konkrete Unterstützung bei der Integration

Die italienische katholische Kirche spielt in diesem Milieu eine wichtige Rolle. Einerseits organisiert sie in Kirchen in Erstfeld und Altdorf – zeitweise auch in Flüelen – regelmässig Messen. Andererseits übernehmen die Priester wichtige Rollen in der Betreuung der teilweise jungen Immigranten und unterstützen sie in administrativen Angelegenheiten.

Migrantische Milieus im Wandel

Wer mit älteren ItalienerInnen in Uri und ihren Nachkommen spricht, merkt deutlich, dass ein solches Milieu weder homogen noch unveränderlich ist.

Da ist zum Beispiel die Geschichte von Bruno Prandi, Sohn eines italienischen Einwanderers und einer Schweizerin. Dass er der Sohn eines Zuzügers ist und Eltern mit unterschiedlicher Herkunft hat, spiegelt sich in seiner Erzählung.

«Ich finde, in unserer Familie war nie die Haltung vorherrschend 'Wir wollen uns abgrenzen und unbedingt superitalienisch bleiben.' Aber gleichzeitig haben wir die italienische Community, kennen diese Leute, sind mit ihnen unterwegs, und das Centro italiano war ein wichtiger Ort. Und ebenfalls gleichzeitig 'Wir wohnen hier, haben diese Leute [SchweizerInnen] um uns und leben mit ihnen zusammen.' Meine Mutter ist ja in Altdorf aufgewachsen und kannte die Einheimischen. Wir hatten also das Beste aus beiden Welten.»

Bereits während der Hochphase des italienischen Milieus in Uri hatte diese Community also für eine binationale Familie einen ganz anderen Stellenwert, als wenn beide Eltern aus Italien kamen. Und je länger die Familien in der Schweiz wohnten, desto schwächer wurde die Sogkraft der früher so aktiven Vereine, denn mit jeder Generation fächert sich das soziale Netz quasi weiter auf. Bruno Prandi vertritt denn auch dezidiert die Meinung, man müsse in Bezug auf Integration vor allem eines haben: Geduld. «Gebt den Leuten 20-30 Jahre, um sich anzugewöhnen. Und gebt ihnen vor allem Zeit, dass ihre Kinder sich hier angewöhnen können. Dann kommt das gut.»

Monica Petta beschreibt, wie die italienischen Vereine zusammen mit ihren Mitgliedern älter geworden sind und sich in den vergangenen Jahren mehrheitlich aufgelöst haben:

«Auf die eine Seite ist es schade. Aber es will sich niemand mehr engagieren. [...] Wir aus der zweiten und dritten Generation haben versucht, den Niedergang aufzuhalten. Aber der eine hat irgendwelche Probleme, der andere hat keine Zeit. Wenn du dann sagtest 'Wir hören auf', dann hiess es 'Nein, ihr dürft nicht!' 'Na dann helft doch mit, etwas zu unternehmen.' 'Nein, wir haben leider keine Zeit.' Und irgendwann sagst du, wenn niemand mitträgt 'Warum müssen immer wir alles stemmen?' ... Aber soviel ich höre, geht es den Schweizer Vereinen auch nicht besser.»

Tatsächlich muss jedes Milieu als eine spezifische soziale Konstellation in einer spezifischen Zeit verstanden werden.

Fazit

Die Milieus von Zugewanderten haben also eine doppelte Funktion: Einerseits dienen sie dem Bedürfnis der migrantischen Bevölkerung, unter sich zu sein und sich ein Stück sprachliche, kulturelle und soziale Gewohnheit zu erhalten. Das hat etwas Exklusives. Viele migrantische Organisationen bleiben deshalb lieber im Hintergrund und machen ihre Aktivitäten nicht gerne öffentlich. Wegen dieser Zurückhaltung und Abgrenzung werden sie von aussen oft argwöhnisch beäugt. Man befürchtet Parallelgesellschaften. Andererseits machen die Aussagen der Interviewten klar, dass die Netzwerke solcher Milieus für die Migrationsbevölkerung unersetzbare Hilfestellungen erfüllen, die ihnen das Leben am neuen Ort entscheidend erleichtern. Nicht zuletzt machen die Erzählungen über die italienische Community im Uri der vergangenen Jahrzehnte deutlich, wie selbst eine auf sich selbst bezogene Gemeinschaft die Kultur und Gesellschaft eines Ortes prägen kann.

Associazione Sportiva Azzurri: FC Azzurri Altdorf, 1968-2018. 50 Jahre/anni (2018)

Elisabeth Joris: Und die Schweiz schaut bis heute weg. Mattmark 1965, in: Online-Magazin Syntopia Alpina, 1.9.2025

LoremLaborum in amet duis enim duis occaecat ullamco ipsum do nulla nostrud. Excepteur nisi mollit laboris esse. Id commodo cillum sunt aliquip dolore magna eiusmod ea. Nulla sint ad ipsum cupidatat sunt laborum ea eu non enim cupidatat. Mollit dolor laboris velit sunt non cupidatat anim voluptate aute et. Lorem Lorem anim reprehenderit eu dolore magna velit culpa.