Uri ist voller Migrationsgeschichten – ein vorläufiges Fazit

Migration ist beides: ein Auslöser für und eine Folge von Wandel. Menschliche Wanderungsbewegungen werden also durch Veränderungen ausgelöst und stossen sie gleichzeitig an. Dieses Grundprinzip von Migration gilt es ebenso bewusst zu halten wie die unterschiedlichen Bedingungen, unter denen sie stattfindet und die unterschiedlichen Formen, die sie annimmt. Lesen Sie hier, welche Erkenntnisse sich aus unseren Recherchen zur Urner Migrationsgeschichte noch ergeben haben.

Für die Sinne besonders gut wahrnehmbar

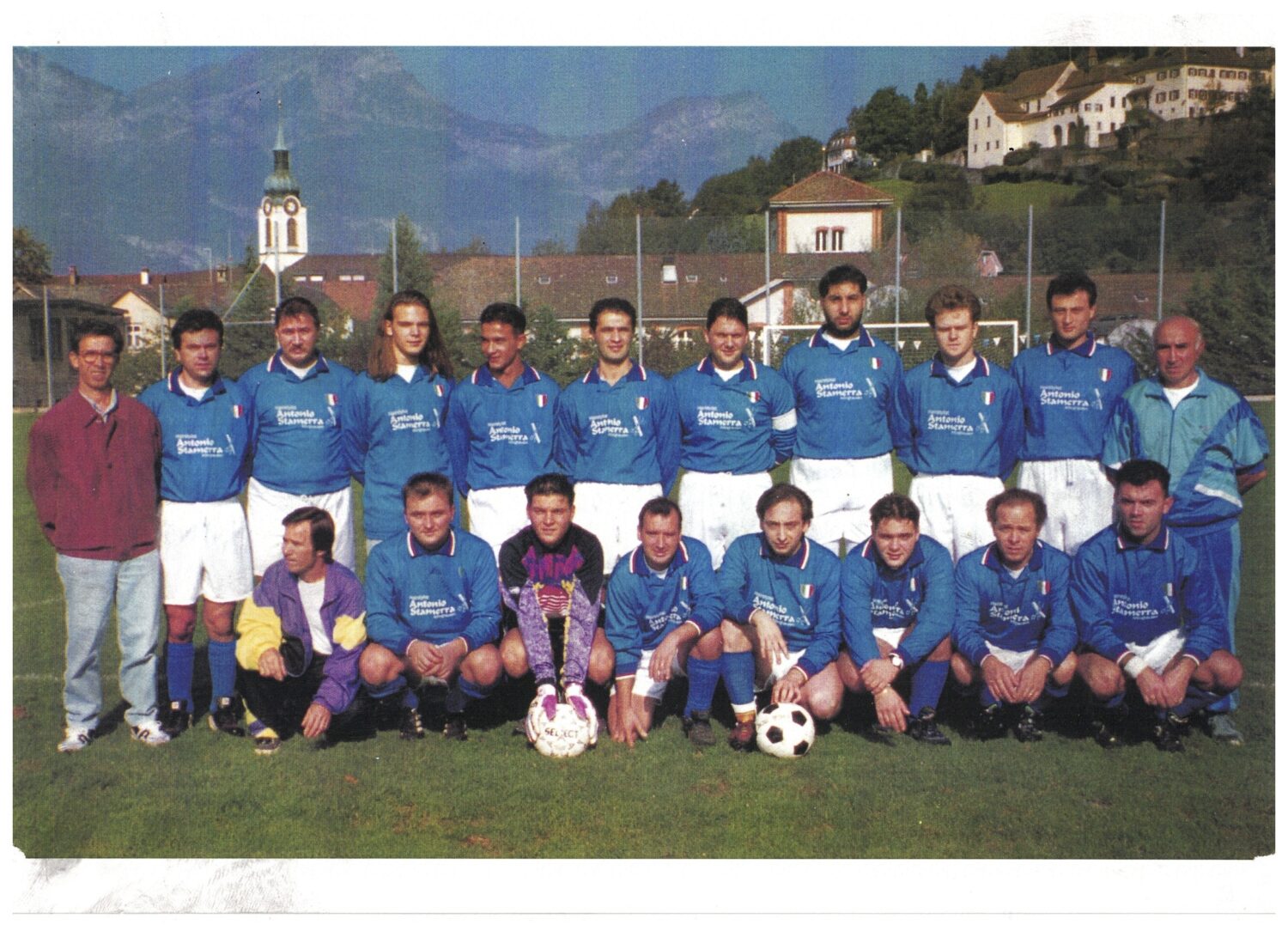

In den Gesprächen, die wir geführt haben, hat sich gezeigt: Migration ist ein besonders deutliches Zeichen für Wandel, weil es über alle Sinne wahrnehmbar ist. Die Zugezogenen sehen anders aus und man hört sie eine fremde Sprache sprechen. In einem Dorf, wo «Ürnertiitsch» vorherrscht, fällt sogar auf, wenn ein Kind in der Schule Luzerner Dialekt spricht (Seraina Wicky erzählt an unserer Veranstaltung in Göschenen, dass sie als Zugezogene aus Luzern auf dem Haldi wegen ihrem Dialekt gehänselt wurde). An Orten, die verlassen werden, bleiben Fensterläden geschlossen und werden Schulklassen kleiner. Orte mit Zuwanderung erleben besonders intensive Bautätigkeiten und eine zunehmende Dichte im Verkehr. All das ist sichtbar, springt buchstäblich ins Auge.

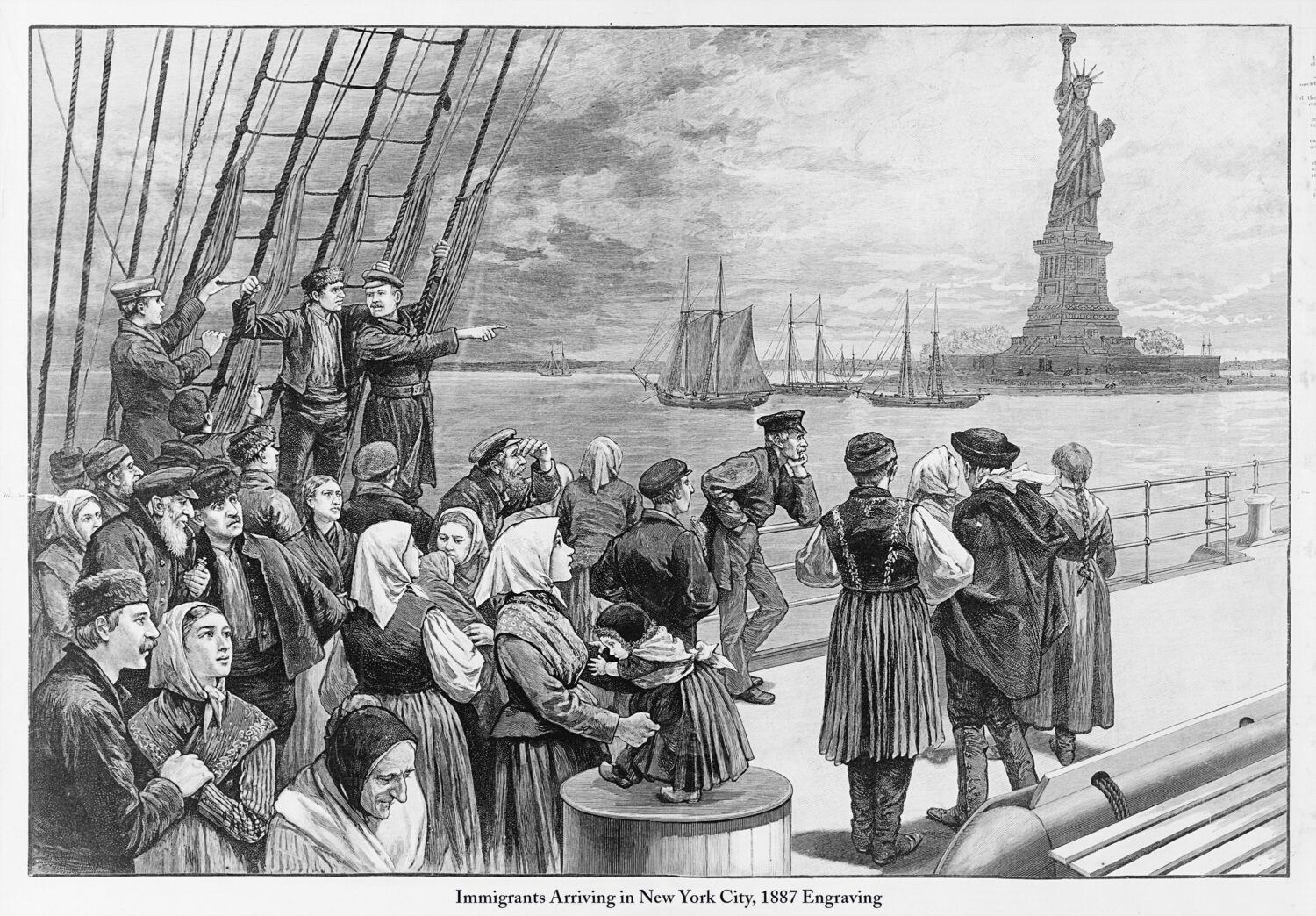

Was für die Ortsansässigen bereits eine deutliche Veränderung ist, ist es noch viel mehr für die, die zuziehen. Sie müssen sich an eine Umgebung voller neuer Gesichter, Klänge und Gerüche gewöhnen, können vielleicht nicht einmal die Schrift lesen und finden sich unter Umständen in einer komplett neuen Landschaft wieder.

Kann es sein, dass Migration auch wegen dieser starken Sinneseindrücke eine ausgeprägt emotionale Wirkung auf uns Menschen hat und politisch so heiss diskutiert wird?

Ein unstetes Phänomen, das sich immer wieder der Kontrolle entzieht

Die (Urner) Geschichte zeigt: Migration verläuft manchmal langsam und gleichmässig – wie zum Beispiel die Abwanderung aus abgelegenen Bergdörfern – oft aber gleicht sie einer ruckartigen Bewegung, die mit ihrem Tempo und ihrem Ausmass die bestehenden Infrastrukturen herausfordert – zum Beispiel im Umfeld dynamischer wirtschaftlicher Entwicklung, grösserer Bauprojekte oder besonders dramatisch als Folge von gewalttätigen Konflikten und Krieg.

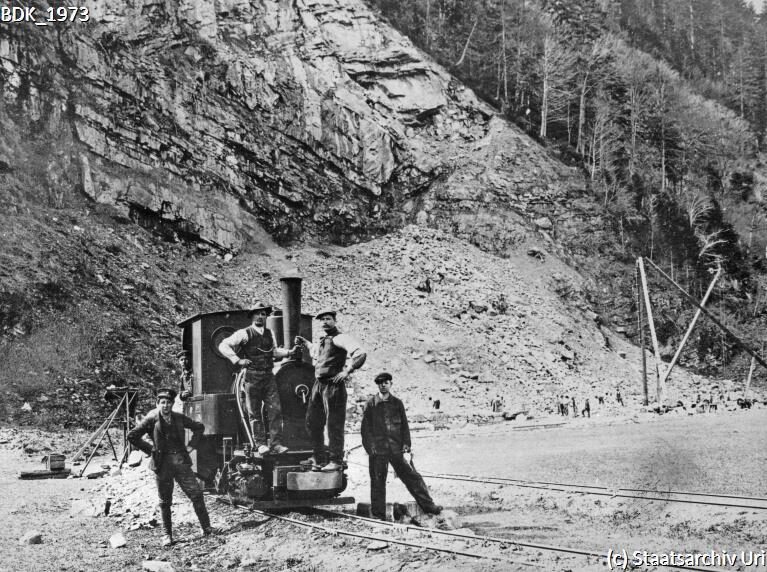

Auch die Ziele von Migrationsströmen sind nicht regelmässig über die Landkarte verteilt. Es gibt Hotspots – wie beispielsweise die Grossbaustelle Gotthardbahntunnel in Göschenen Ende des 19. Jahrhunderts – und Orte, die kaum tangiert werden davon, selbst wenn sie nicht weit entfernt liegen – wie beispielsweise Silenen zu jener Zeit.

Diese Sprunghaftigkeit und die vielen sich überlagernden Ursachen machen Migration zu einem Phänomen, das schwierig zu kontrollieren ist. Politische Versuche, die Wanderungsbewegungen zu steuern oder aufzuhalten, gab und gibt es zahlreiche, und tatsächlich können sie die Qualität der Migrationserfahrungen deutlich beeinflussen. Das zeigen beispielsweise die Erzählungen der italienischen Saisonniers in Uri. Dass sich die jungen Männer vor der Einreise in die Schweiz jeweils einem medizinischen Check unterziehen mussten, erinnert Nicola Petta bis ins hohe Alter.

Die Wirkung anderer Kontrollversuche ist schwierig zu messen: Die zahlreichen und vielfältigen politischen Massnahmen zur Minderung der «Landflucht» seit den 1920er Jahren haben die Abwanderung aus abgelegenen Gemeinden nicht stoppen können. Aber was wäre geschehen ohne diese Massnahmen? Wäre die Lebensqualität in diesen Gebieten heute trotzdem so hoch, wie sie ist, oder gäbe es die Dörfer vielleicht gar nicht mehr?

Es gibt keinen Endpunkt

Diese Frage führt zu einem letzten Punkt: Dank der prinzipiellen Unberechenbarkeit von Migration ist die Geschichte eines Ortes nie zu Ende geschrieben. Wird zum Beispiel der Bau eines Tourismusresorts im Gebiet Isleten die Entvölkerung des Isenthals stoppen und der Gemeinde Zuwanderung bescheren? Die Möglichkeit besteht ebenso, wie dereinst ein Bevölkerungsrückgang im heute wachsenden Altdorf. Auf solche Wellenbewegungen, die erkennbar sind, wenn man einen Ort über einen langen Zeitraum beobachtet, hat auch der Historiker Urs Kälin bei unserer Veranstaltung «Schrumpfen, wachsen, Grösse halten – Urner Gemeinden im Sog von Abwanderung und Zuzug» hingewiesen:

«Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, hatte die Gemeinde Isenthal vor etwa 300 Jahren 150 Einwohner, und 50 Jahre später waren es doppelt so viele. Danach hat sich die Bevölkerung noch einmal verdoppelt innerhalb von kurzer Zeit. In derselben Zeit hat Altdorf einen Drittel seiner Bevölkerung eingebüsst. Mit dem will ich sagen: Es gibt in der Geschichte nichts Statisches, da ist immer Bewegung drin. [...] Bei der Beurteilung solcher Veränderungen kommt es darauf an, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte. [...] Wichtig scheint mir die Qualität des Zusammenlebens an einem Ort.»

Vieles ist noch untersuchungswürdig

Die vielen Gesichter von Migration bringen mit sich, dass ihre Erforschung unabschliessbar ist. Da ist zum Beispiel die Frage, wie sich Uri zu verschiedenen Zeiten politisch zu Migration verhalten hat. Wann hat man welche Wanderungsbewegungen gefördert und welche zu unterbinden versucht? Mit welchen Mitteln? Mit welchen Auswirkungen? Oder die Frage nach den verschiedenen Gruppen von Migrantinnen und Migranten: Wie prägen und prägten die unterschiedlichen Herkunftsländer und die unterschiedlichen sozialen Hintergründe der Zugezogenen den Kanton? Welche Spuren haben sie hinterlassen? Dies sind nur zwei Beispiele, die eine Erforschung lohnen würden. Viele weitere kommen dazu.

Wir können diese Fragen hier nicht beantworten. Aber wir hoffen, dass wir Sie für die faszinierende Urner Migrationsgeschichte sensibilisieren konnten.